Emiratiidae

Ali, 1990, p.103

nomen correctum pro Emiratidae, Ali, 1990, p.103

Genre type : Emiratia Ali, 1990, p.103

Description succinte de la famille : Tubercules primaires perforés et crénelés, ambulacres trigéminés à polygéminés. Les assules primordiales occupent la largeur de tout l'hémi-ambulacre.

Diagnose originale du genre par Pomel, 1883, p.105

Classification méthodique et genera des échinides vivants et fossiles

|

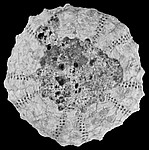

Alloma. Subhémisphérique ; apex médiocre, pentagonal, caduc. Zones porifères 4-5 géminées, unisériées, droites aux deux bouts, onduleuses au pourtour. Péristome médiocre, déprimé, à entailles nettes, à lèvres égales. Tubercules perforés, crénelés, hétérogènes, les inférieurs petits, en 8 rangées interambulacraires, formant des séries transverses, et 2 ambulacraires avec 2 secondaires extérieures alternantes ; au pourtour 2 rangées simples de 3 à 4 très volumineux ; au-dessus 2 rangées brusquement réduites à de petits mamelons au milieu d'une granulation générale très serrées. A. normaniae (Cott. Pseudodiad.) est cénomanien. |

![]()

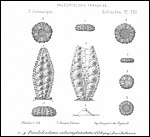

Description de l'espèce par Cotteau (Pseudodiad. pseudo-ornatum), 1864

Paléontologie française, terrains crétacés, t.VII

|

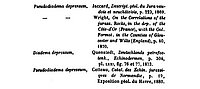

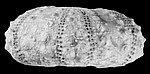

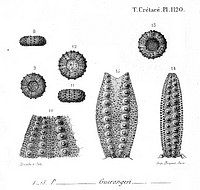

N° 2492. Pseudodiadema pseudo-ornatum Cotteau, 1864. Pl. 1116, fig. 5-15. Espèce de taille moyenne, circulaire, légèrement renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères à fleur du test, sub-onduleuses dans toute leur étendue, composées de pores simples, arrondis, rapprochés les uns des autres, déviant un peu de la ligne droite près du péristome, sans cependant se multiplier; la suture des plaques porifères se prolonge à la base des tubercules adjacents, notamment vers l'ambitus. Aires ambulacraires larges, à peine renflées, munies de deux rangées de tubercules assez gros, saillants, scrobiculés, finement crénelés et perforés, serrés i la face inférieure, plus espacés et alternes aux approches du sommet, au nombre de douze à treize par série, diminuant assez rapidement de volume près du sommet et du péristome. Ces tubercules sont accompagnés de granules inégaux, quelquefois mamelonnés, remplissant l'intervalle laissé libre par les tubercules, formant vers l'ambitus, au milieu de l'ambulacre, deux séries sub-sinueuses qui se réduisent à une, et disparaissent près du péristome. Aires inter-ambulacraires peu développées, munies de deux rangées de tubercules un peu plus gros, surtout à la face supérieure, que ceux qui recouvrent les ambulacres, au nombre de douze par série. Tubercules secondaires plus petits que les tubercules principaux, mais parfaitement distincts, inégaux, espacés, formant, entre les rangées principales et les zones porifères, dans la région infra-marginale, deux séries irrégulières qui s'élèvent un peu au-dessus de l'ambitus. Zone miliaire assez large, sub-déprimée et presque nue près du sommet, plus étroite et plus granuleuse au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la face inférieure. Granules intermédiaires assez abondants, épars, inégaux, quelquefois mamelonnés, augmentant un peu de volume vers l'ambitus et près des zones porifères, disposés autour des tubercules en cercles assez réguliers, mais interrompus à la base par les scrobicules. Péristome petit, enfoncé, subcirculaire , marqué d'entailles à peine apparentes. Appareil apicial assez grand, légèrement allongé, sub-pentagonal d'après l'empreinte. Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 27 millimètres. Individu jeune : hauteur, 8 millimètres; diamètre, 19 millimètres. Cette espèce est plus ou moins renflée en dessus : les exemplaires de petite taille sont en général plus déprimés, et offrent un aspect plus sensiblement pentagonal. |

Rapports et différences. - Cette espèce, désignée dans les collections, tantôt sous le nom de P. Michelini, et plus souvent sous celui de P. ornatum, nous a paru se distinguer de l'une et de l'autre de ces espèces, et former un type particulier. Sa taille la rapproche du P. Michelini, mais elle en diffère pour sa forme générale plus renflée, ses tubercules ambulacraires et inter-ambulacraires moins serrés, plus gros, plus saillants, moins homogènes, ses tubercules secondaires plus abondants, plus apparents et relégués moins près des zones ,porifères, et son péristome moins étroit. — Voisine également, du P. ornatum, elle s'eu éloigne par sa taille moins forte, sa face supérieure moins déprimée, sa face inférieure moins arrondie et moins rentrante, ses tubercules principaux plus gros et moins serrés, ses tubercules secondaires moins abondants et s'élevant à peine au-dessus de , l'ambitus, la zone miliaire qui partage les interambulacres moins nue et beaucoup moins déprimée vers le sommet, son péristome moins enfoncé, et son appareil apicial plus étroit. Localités. — Villers-sur-Mer (Calvados); Gacé, Vimoutiers (Orne). Assez abondant. Étage cénomanien. École des mines (coll. Michelin); coll. Renevier, ma coll. Explication des figures. — Pl. 4146, flg. 5, P. pseudo-ornatum, de la coll. de l'École des Mines, vu de côté; fig. 6, face sup.; fig. 7, face inf.; fig. 8, aire ambul. grossie ; fig. 9,.aire inter-ambul. grossie; fig. 10, plaque inter-ambul. grossie; fig. H, tubercule grossi, vu de profil; fig. 12, individu jeune, de la coll. de l'École des Mines, vu de côté; fig. 13, face sup.; fig. 14, face inf.; fig. 15, plaque interambul. grossie. Extrait planche 1116

|

| Allomma bonei (Woodward,1856) - Cénomanien inférieur, Vimoutiers, Orne, 11 mm |

| Allomma bonei (Woodward,1856) - Cénomanien inférieur, Vimoutiers, Orne, 13 mm |

![]()

![]()

Diagnose originale de l'espèce par Ikins, 1940, p.24

Some echinoids from the Cretaceous of Texas

|

Genus

PSEUDODIADEMA Desor, 1858 Description.—Test circular in ambital outline, sides inflated and regularly curved ; adactinal surface almost flat but slightly depressed near the peristome ; abactinal surface depressed, convex. The anmbulacra are straight and narrow. They widen gently from I mm. at the discal opening to 2.5 mm. at the ambitus, then narrow down to 1.5 mm. at the peristome. They are composed of two rows of alternating plates. Each large plate consists of three parts each of which contains a pair of pores. The surface is ornamented with two rows of primary tubercles, about ten to each row. The tubercles are scrobiculate, crenulate, and perforate. Granules are scattered on the margins of the plates. The poriferous zones are wide. The pores are round, uniserial, and they become irregular upon approaching the peristome. The interambulacra are about 3 mm. wide at the discal opening, 5.5 mm. at the ambitus, and 2.5 mm. at the peristome. They are composed of two rows of alternating plates, about eleven to each row. Each plate is ornamented with a scrobiculate, crenulate boss which bears a spherical, perforate mamelon. Granules are scattered on the outer margins of the plates. The discal opening is large and subpentagonal to oval.. The margin is smooth and there is no posterior groove. The peristome is small, decagonal, and is marked by ten moderately developed branchial incisions. The lips of the interambulacra are about three times as wide as those of the ambulacra. |

Related forms. - This species does not appear to be closely related to any yet described. It may be readily distinguished from Trochotiara texana (Roemer) which also occurs in the same formation by its subpemagonal to oval discal opening which has no posterior notch and by the structure of the ambulacral plates. Dimensions. - Diameter at ambitus, 13 mm.; height, 6 mm.; discal opening, 6 mm.; peristome, 6 mm. Occurrence. - Upper clays of the Walnut formation. Locality. - Borrow pit on west side of road i mile north of Leander, Texas. Extrait planche 3

|

| Loriola whitneyi (Ikins,1940) - Albien, Walnut formation, Mills county, Texas, 10 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par Cotteau, 1857

Echinides du département de la Sarthe, p.28

|

N. 9. pseudodiadema wrightii, Cotteau, 1857. Pl. VI, fig. 4-7. Hauteur, 8 millimètres 1/2 ; diamètre, 19 millimètres. Espèce de taille moyenne, subdéprimée , très-sensiblement pentagonale. Aires interambulacraires garnies de deux rangées de tubercules diminuant assez rapidement de volume aux approches du sommet et de la bouche. Tubercules secondaires nuls. Granules intermédiaires formant, autour des tubercules principaux, des séries régulières. Zone miliaire ]are, presque nue à la face supérieure. Ambulacres renflés, se rétrécissant rapidement près du sommet, garnis de deux rangées de tubercules séparées par un mince filet de granules; comme dans les interambulacres, les granules se prolongent souvent entre les tubercules en séries horizontales très-régulières. Pores simples, se multipliant à peine près de la bouche qui est relativement petite, subconcave et marquée d'entailles peu profondes. rapports et différences. Confondue, par M. Desor avec le Pseudodiadema lenticulatum , cette espèce s'en distingue par sa taille plus forte, ordinairement plus renflée, par sa forme pentagonale et ses aires ambulacraires très-étroites près du sommet. Elle présenta aussi quelque ressemblance avec le Pseudodiadema inaequale de l'étage callovien ; cependant cette dernière espèce sera toujours reconnaissable à sa taille un peu plus développée, à ses tubercules plus uniformes, plus serrés, à ses granules disposés en cordons moins réguliers, à sa bouche plus grande, moins concave et marquée d'entailles plus profondes: Voisine également du Pseudodiadema Bailyi, Wright, du Cornbrash d'Angleterre , elle en diffère par sa forme plus pentagonale, par ses tubercules moins gros et formant, sur les aires interambulacraires deux rangées beaucoup plus écartées, par ses ambulacres très-étroits près du sommet. |

loc. — Hyéré, Saint-Pierre-des-Bois , Noyon-sur-Sarthe, Pécheseul près Avoise, Chemiré-le-Gaudin, Marelles, Monné. Assez commun. Tabl. de M. Triger, Forest Marble, ass. n°1. Coll. Davoust, Guéranger, Chaudron, Triger, Cotteau. Explic. des fig. - Pl. VI, fig. 4 Psendodiailema Wrightii , vu de côté, de la collection do M. Davoust. Fig. 5, le même, vu sur la face sup. — Fig. 6, le même, vu sur la face inf. — Fig. 1, plaques ambulacraires et interambulacraires grossies. Extrait planche VI

|

| Loriola wrightii (Cotteau,1857) - Callovien moyen, Degré, Sarthe, 19 mm |

| Loriola wrightii (Cotteau,1857) - Callovien supérieur, Mortagne au Perche, Orne, 16 mm |

Diagnose originale du genre par Lambert

Note sur un nouveau genre d'échinide de la craie de l'Yonne, 1888, p.13 (note infrapaginale n°2)

|

NDLR : note infra-paginale (2) renvoyant au nom Plesiodiadema, utilisé par Duncan. (2) En employant ce nom, l'auteur anglais a sans doute oublié qu'il avait déjà été proposé, en 1883, par M. Pomel (Genera, p.106) pour une espèce vivante d'Aspidodiadema : A. microtuberculatum, Al. Agassiz, qui est devenue le Plesiodiadema microtuberculatum, (Al. Agassiz) Pomel. Plus heureux que moi, M. Pomel a sans doute pu étudier ce rare Echinide rapporté par le Challenger des grands fonds du Pacifique et de l'Atlantique austral (par environ 4,000 mètres de profondeur) ; mais il faut regretter qu'il n'en ait pas donné une diagnose plus complète. Selon M. Pomel, le Plesiodiadema diffère de l'Aspidodiadema uniquement par la présence d'un double rang de petits tubercules ambulacraires, tandis que les ambulacres d'Aspidiodiadema ne porteraient que de simples granules (comme les Cidaris). Malheureusement, dans son bel ouvrage : Voyage of Challenger (Vol. III, part xi. Report on the Echinoiden, p.65, pl. VIII, fig. 10, 16), M. Alexandre Agassiz déclare positivement que son A. |

microtuberculatum n'a pas de gros tubercules ambulacraires, tandis que son A. tonsum porte dans l'ambulacre des tubercules primaires, limités à la face inférieure, comme ceux des Hemicidaris. L'examen de la planche ne fait que confirmer les déclarations du texte, et il est évident qu'il y a contradiction absolue entre les drescriptions (sic) d'Al. Agassiz et celles de M. Pomel. Le premier qui a eu sous les yeux des matériaux très étendus et a créé les espèces ne saurait être convaincu d'erreur. Il faut donc reconnaître que le second a interposé les types de ses genres. Dans ces conditions, bien que le genre Plesiodiadema, Pomel, étant le résultat d'une méprise ne puisse être conservé, l'on ne saurait maintenir le genre Plesiodadema (sic), Duncan, puisque ce nom a déjà été employé dans la méthode avec une acception différente, et je propose de la remplacer par celui de Polydiadema. |

![]()

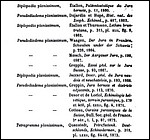

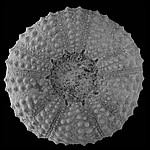

Diagnose originale de l'espèce par Desor

Synopsis des échinides fossiles, p.77

|

bipunctata Desor, nov. sp. Grande espèce qui rappelle par sa forme le Pseudodiadema hemisphaericum, mais les pores, loin d'être simples, sont dédoublés non-seulement au sommet, mais jusqu'à l'ambitus. Les tubercules interambulacraires sont flanqués de deux rangées de tubercules secondaires dont l'externe se prolonge à peu près jusqu'au sommet. Argovien de Birmanndorf (Argovie). Rare. Coll. Moesch, Mus. Bâle. |

Description de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains jurassiques, tome X, partie 2, p.292

|

N° 349. Pseudodiadema bipunctatum, Desor, 1856 Pl. 339 et 340. Espèce de grande taille, subpentagonale, renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères droites, à fleur de test, composées de pores dédoublés sur toute la face supérieure, sans que cependant ce dédoublement soit très prononcé, simples vers l'ambitus, se multipliant aux approches du péristome. Aires ambulacraires renflées, étroites surtout près du sommet, garnies de deux rangées de tubercules crénelés, perforés, assez fortement mamelonnés, scrobiculé, au nombre de treize à quatorze par série ; ces deux rangées, resserrées par les zones porifères, deviennent alternes et se réduisent le plus souvent à une seule, en arrivant au sommet. Granules intermédiaires peu abondants, inégaux, formant à la face supérieure une seule rangée sinueuse, irrégulière qui semble se dédoubler vers l'ambitus ; les plus gros de ces granules, visiblement mamelonnés, se montrent à l'angle des plaques. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules à peu près identiques à ceux qui couvrent les aires ambulacraires, cependant plus développés et plus largement scrobiculés à la face supérieure, au nombre de treize à quatorze par série. Tubercules secondaires très abondants, inégaux, le plus souvent mamelonnés, crénelés et perforés, formant quatre rangées inégales et irrégulières, deux sur le bord externe des aires interambulacraires, près des zones porifères, et les deux autres au milieu des rangées principales ; ces tubercules secondaires, bien développés surtout vers l'ambitus, s'élèvent très haut et ne disparaissent que vers le sommet. Zone miliaire large, nue et très déprimée à sa partie supérieure, couverte de granules fins, serrés, inégaux, se groupant en demi-cercles, autour des tubercules principaux et secondaires. Péristome circulaire, à fleur de test, de médiocre étendue, muni d'entailles apparentes et relevées sur les bords. La lèvre ambulacraire est presque droite et beaucoup plus large que celle qui correspond aux aires interambulacraires. Appareil apical grnad, pentagonal, à en juger par l'empreinte. Hauteur, 18 millimètres ; diamètre transversal, 44 millimètres. Cette espèce dont nous connaissons un grand nombre d'échantillons varie dans quelques-uns de ses caractères : sa forme générale est plus ou moins pentagonale, sa face supérieure plus ou moins renflée. Dans certains exemplaires, les tubercules secondaires sont très nombreux et très développés ; dans quelques autres ils sont beaucoup moins abondants et remplacés par des granules plus serrés, plus fins, plus homogènes, donnant aux aires interambulacraires un aspect moins tuberculeux. Nous rapportons à cette espèce un exemplaire de taille plus forte et dont l'aspect est encore plus tuberculeux : sa hauteur est de 20 millimètres et son diamètre de 51 millimètres ; ses aires ambulacraires sont moins étroites près du sommet et présentent à l'ambitus, au milieu des granules, une rangée irrégulière de petits tubercules secondaires visiblement crénelés et perforés. Les tubercules secondaires des aires interambulacraires sont aussi plus nombreux et plus développés et s'élèvent plus haut. Ces différences ne nous ont pas paru suffisantes pour séparer cet individu du P. bipunctatum. Rapports et différences. - Nous avions désigné, dans plusieurs collections, l'espèce qui nous occupe sous le nom de P. Burgundiae ; elle nous a paru devoir être réunie au P. bipunctatum, tout en différant un peu par sa taille plus forte et son aspect plus pentagonal tu type figuré par M. de Loriol dans l'Echinologie helvétique. Par l'abondance de ses tubercules secondaires, le P. bipunctatum se rapproche du P. aroviense, Thurmann, que nous décrivons plus loin ; il s'en distingue par sa |

forme plus haute et plus renflée, par ses aires interambulacraires plus déprimée près du sommet, par ses pores ambulacraires beaucoup moins fortement et régulièrement bigéminés, par ses tubercules relativement moins saillants, moins mamelonnés, mais bien plus nombreux et plus largement perforés. Le P. bipunctatum offre également quelques rapports avec le P. aequale ; en le décrivant nous indiquons les caractères qui séparent les deux espèces. Localités. - Sennevoy, Etrochey (Yonne) ; Laignes, Châtillon-sur-Seine, sélongey, Daix, Asnières, Courcelles-Monts, Velay-sur-Ouche (Côte-d'Or) ; Tournus (Saône-et-Loire) ; Saint-Aussian près Bologne (Haute-Marne). Assez commun. Etage oxfordien supérieur couche à spongiaires. Collection de la Sorbonne, Musée de Dijon, Musée de Genève (Martin), collection Marion, Royer, Gauthier, Lambert, ma collection. Localités autres que la France. - Mandach (Argovie). Couches de Birmensdorf. - Remigen, Lauffohr (Argovie) ; Chetre près Délémont (Jura bernois). Terrain à chailles. Explication des figures. - Pl. 339, fig. 1. P. bipunctatum, de Daix, du Musée de Genève (collection Martin), vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, aire ambulacraire grossie ; fig. 4, aire interambulacraire grossie ; fig. 5, autre individu de Tournus, de la collection de la Sorbonne (M. Munier-Chalmas), vu de côté ; fig. 6, face supérieure. - Pl. 340, fig. 1, exemplaire de grande taille et très tuberculeux de Laignes, de ma collection, vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, portion supérieure de l'aire ambulacraire grossie ; fig. 5. portion de l'aire ambulacraire prise à l'ambitus, grossie ; fig. 6, plaque interambulacraire grossie. Extrait planches 339 et 340

|

| Polydiadema bipunctata (Desor,1856) - Oxfordien moyen, Pamproux, Deux Sèvres, 16 mm |

| Polydiadema bipunctata (Desor,1856) - Oxfordien, Rom, Vienne, 28 mm |

![]()

Description de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains crétacés, tome VII, p.415

|

N° 2472. Pseudodiadema Bourgueti, Desor, 1856 (Agassiz, 1836). Pl. 1095, fig. 15-19 ; pl. 1096 et 1097, fig.1-11. Q.84 Espèce de taille moyenne, circulaire, très-légèrement subpentagonale, médiocrement renflée en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères droites, composées de pores simples, arrondis, très-ouverts, rapprochés les uns des autres, quelquefois assez irrégulièrement superposés à la face supérieure, se multipliant toujours près du péristome. Aires ambulacraires larges, garnies de deux rangées de tubercules plus ou moins serrés, finement crénelés et perforés, diminuant de volume à la face supérieure, au nombre, dans les plus gros exemplaires, de quinze à selle par série. Ces tubercules sont placés sur le bord des zones porifères et laissent entre eux un intervalle assez étendu, occupé par des granules abondants, pressés, homogènes, qui se prolongent en si ries horizontales entre les tubercules de la face supérieure. Vers l'ambitus, l'intervalle qui sépare les deux rangées est plus étroit; les granules qui l'occupent sont plus inégaux, quelquefois mamelonnés, et se réduisent, en descendant vers le péristome, à une rangée fine et sub-sinueuse. Tubercules interambulacraires un peu plus gros et moins serrés que ceux qui couvrent les ambulacres, au nombre de quatorze à quinze par rangée, diminuant de volume à la face supérieure. Scrobicules apparents, circulaires, se touchant par la base vers l'ambitus, séparés, à la face supérieure, par des granules plus ou moins abondants. Tubercules secondaires très-peu développés, visibles surtout à la face inférieure, formant, sur le bord des zones porifères, deux rangées illégales, irrégulières, qui disparaissent au-dessus de l'ambitus et tendent alors à se confondre avec les granules qui les accompagnent. Quelques petits tubercules secondaires épars, inégaux, se montrent également au milieu des deux rangées de tubercules, mais seulement à la face inférieure. Zone miliaire large, plus ou moins déprimée au sommet. Granules intermédiaires abondants, serrés, homogènes, occupant toute la zone miliaire, à l'exception de la partie supérieure qui est presque nue. Au-dessous de l'ambitus, les granules sont plus rares, moins homogènes, plus inégaux, quelquefois mamelonnés, et passent insensiblement aux petits tubercules secondaires que nous avons signalés. Péristome médiocrement développé, s'ouvrant dans une dépression du test, sub•circulaire, décagonal, marqué d'entailles relevées Sur le< bords. Appareil apicial grand, pentagonal, anguleux, à en juger par l'empreinte qu'il a laissée. Nous ne connaissons que quelques plaques génitales et ocellaires conservées chez un de nos exemplaires : les plaques génitales sont granuleuses, sub-pentagonales, perforées près du bord; les plaques ocellaires sont également granuleuses et presque aussi grandes que les autres ; les deux plaques ocellaires postérieures paraissent étroites et allongées, comme dans certaines espèces du genre Acrosalenia (A. decorata et patella). Type de l'Yonne : hauteur, 11 millimètres; diamètre, 27 millimètres. Var. A (P. Foucardi) : hauteur, 11 millimètres ; diamètre, 14 millimètres. Var. C (individu jeune) : hauteur, 4 millimètres; diamètre, 18 millimètres. Les radioles des tubercules ne sont conservés dans aucun de nos échantillons. L'un d'eux, cependant, présente, adhérent encore aux granules de la face supérieure, un grand nombre de 'petites baguettes fines, allongées, sub-cylindriques, homogènes, pressées les unes contre les autres. Hauteur, 44 millimètres; diamètre, 13 millimètres. Le P. Bourgueti, abondamment répandu dans le terrain néocomien de France et de Suisse, varie dans sa forme, sa taille, le nombre et la grosseur de ses tubercules. Dans nos Études sur les Échinides de l'Yonne, nous avons établi trois variétés principales, dont voici les caractères distinctifs : La variété A. Pseudodiadema Foucardi, Desor (Diadema, Cott.), diffère du type par sa face supérieure élevée, sub-conique, l'absence presque complète de tubercules secondaires, et ses tubercules ambulacraires beaucoup plus petits, à la face supérieure, que ceux qui garnissent les interambulacres. Le renflement de la face supérieure est, sans aucun doute, accidentel, et nous considérons comme appartenant à cette même variété certains exemplaires, qui, tout en étant beaucoup plus déprimés, offrent la même disposition de tubercules (pl. 1097, fig. 1-8). La variété B est remarquable par sa forme circulaire, déprimée, ses tubercules ambulacraires et interambulacraires peu nombreux, plus développés vers l'ambitus et diminuant rapidement de volume à la face supérieure. Cette variété présente, au premier aspect, beaucoup de ressemblance avec les figures que M. Agassiz, dans la Description des Échinodermes de la Suisse, a données du Pseudodiadema Lucae. Cette dernière espèce, dont le gisement est assez problématique, se distingue de la variété qui nous occupe par sa forme plus épaisse, sa taille plus grande, ses tubercules interambulacraires plus gros , accompagnés d'une granulation plus fine, et se rapproche davantage, comme nous le verrons plus loin, du P. Rhodani, dont elle représente probablement le jeune âge. |

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. - Le P. Bourgueti, tel que nous venons de le circonscrire, sera toujours reconnaissable à sa forme circulaire et médiocrement renflée, à ses tubercules principaux apparents surtout vers l'ambitus, et diminuant rapidement de volume à la face supérieure, à ses tubercules secondaires très-peu nombreux, aux granules fins, abondants, serrés, homogènes qui garnissent l'espace intermédiaire, à son appareil apicial grand, pentagonal, anguleux, à son péristome décagonal plus ou moins large, légèrement enfoncé. Plusieurs de ces caractères rapprochent le P. Bourgueti du P. rotulare, avec lequel on le rencontre associé; cependant, entre les deux espèces, la confusion n'est pas possible, et nous verrons, en décrivant le P. rotulare, les différences importantes qui les séparent. HISTOIRE. — Bourguet, en 1742, a donné de cette jolie espèce une figure très-mauvaise, et cependant reconnaissable. En 1836, M. Agassiz l'a rapportée à tort au Diadema ornatum de Goldfuss ; quelques années plus tard, il revint sur cette erreur, et, dédiant cette espèce au naturaliste qui le premier l'avait fait figurer, il la décrivit sous le nom de Bourgueil, qu'elle a conservé depuis. En 1856, M. Desor plaça cette espèce dans son genre Pseudodiadema. Dans nos Études sur les Échinides de l' Yonne, nous lui avons réuni notre Diadema Foucardi, qui n'en est qu'une variété plus élevée et à tubercules supérieurs plus fins. LOCALITÉS. - Cinquetral, les Rousses (Jura). Rare. Zone du Pygurus rostratus, néocomien inf. — Renaud - du-Mont, près Morteau ( Doubs ); Germigney (Haute-Saône); Vassy (Haute-Marne); Vandoeuvre, Marolles (Aube) ; Moneteau, Auxerre, Gy-l'Evéque (métairie Foudriat), Leugny, Fontenoy, Saints, Saint-Sauveur, Pereuse (Yonne); Cras (Ain); mont. Salève (Savoie). Assez abondant. Zone de l'Echinospatagus cordiformis, néocomien moyen. Musée de Paris (coll. d'Orbigny); École des mines (coll. Michelin); coll. de la Sorbonne, Kœchlin Schlumberger, Renevier, Ebray, Moreau, Perron, Dupin, Jaccard, Gilléron, Perceval de Loriot, Ricordeau, Foucard, ma collection. LOCALITÉS AUTRES QUE LA FRANCE. - Hauterive, Cressier, Sainte-Croix, Mauremont, Neuveville (Suisse). Abondant. Néocomien moyen. EXPLICATION DES FIGURES. - Pl. 1095, fig. 15, P. Bourgueti , indiv. jeune, var. C, du néocom. inf. de Cinquetral, de la coIl. de M. Guirand, vu de côté; fig. 16, face sup.; fig. 17, fiice inf.; fig. 18, ambulacre grossi; fig. 19, aire interambulacraire grossie. - PI. 1096, fig. 1, P. Bourgueti, type du néocom. moyen de l'Yonne, de ma coll., vu dp côté ; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, ambulacre grossi ; fig. 5, aire interambulacraire grossie ; fig. 6, plaque inter-ambulacraire grossie; fig. 7, var. B, néocom. moyen de l'Yonne, de ma coll.; fig. 8, face sup.; fig. 9, face inf.; fig. 10, ambulacre grossi ; fig. 11, plaque interambulacraire grossie; fig. 12, var. C, du néocom. moyen de l'Yonne. de la coll. de M. Ricordeau, vu de côté ; fig. 13, face sup.; fig. 14, face inf.; fig. 15, P. Bourgueti, type du néocom. d'Hauterive (Suisse), de la coll. de M. Gilléron, vu de côté; fig. 16, face sup. - PI. 1097, fig. 1, var. A (Ps. Foucardi), du néocom. moyen de l'Yonne, de la coll. de M. Foucard, vu de côté ; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire interambulacraire, plaques génitales et ocellaires grossies; fig. 6, var. à gros tubercules, du néocom. moyen de Morteau, de ma coll.; fig. 7, face sup.; fig. 8, face inf.; fig. 9, indiv. jeune montrant de petits radioles adhérents aux granules; fig. 10, le même grossi. La variété C, de petite taille, sensiblement pentagonale, également déprimée en dessus et en dessous, garnie de tubercules uniformes, relativement très-gros et très-saillants, et ne laissant que peu de place aux granules intermédiaires, est reconnaissable en outre à son péristome largement ouvert. Cette dernière variété est, sans contredit, celle qui s'éloigne le plus du type, et nous n'aurions pas hésité à y voir une espèce particulière, si nous n'avions trouvé, dans les mêmes couches, certains exemplaires de petite taille, qui, tout en ayant la même forme pentagonale et déprimée, sont garnis de tubercules un peu moins gros et de granules plus nombreux, et ne sauraient être spécifiquement distingués du P. Bourgueti. La variété C est, sans doute, le jeune âge du P. Bourgueti ; nous sommes d'autant plus porté à l'admettre, que nous verrons plus loin les individus jeunes du P. rotulare (P. macrostoma) éprouver des modifications de même nature dans leur forme générale, dans la disposition de leurs tubercules. dans la grandeur de leur péristome, et ne différer de la variété qui nous occcupe que par leurs tubercules interambulacraires plus petits et la présence de tubercules secondaires. Extrait planches 1095-1097

|

| Polydiadema bourgueti (Agassiz,1846) - Barrémien, Imouzer, Agadir, Maroc, plaque 132 mm |

| Polydiadema bourgueti (Agassiz,1846) - Barrémien, Imouzer, Agadir, Maroc, plaque 102 mm |

| Polydiadema bourgueti (Agassiz,1846) - Ida Ou Trhouma, Tamri - Ananar, Nord Agadir, Maroc, 14 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par Agassiz in Ag. &Desor, 1846

Catalogue raisonné des échinides vivans et fossiles, VI, p.349

|

depressum Agass. - Q 56. - Cat. syst. p.8. - Tubercules ambulacraires et interambulacraires d'égale grosseur. Face supérieure plane. Point de tubercules secondaires. Ool. inf. de Sainte-Honorine, Ranville. - D'Orbigny |

description de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains Jurassiques, échinides réguliers, tome X, 2ème partie, p.240

|

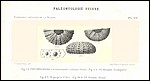

N° 330. Pseudodiadema depressum (Agassiz) Desor, 1856. Pl. 324. Espèce de taille moyenne, subpentagonale, également déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères étroites, composées de pores simples, directement superposés à la face supérieure, un peu onduleux vers l'ambitus, se multipliant autour du péristome. Aires ambulacraires légèrement renflées, étroites vers le sommet, s'élargissant à l'ambitus, garnies de deux rangées de tubercules assez gros, saillants, crénelés, perforés, fortement mamelonnés, au nombre de douze à treize par série, diminuant graduellement de volume aux approches du sommet et du péristome. Granules intermédiaires assez abondants, se prolongeant à la face supérieure entre les tubercules et formant, à partir de l'ambitus, entre les tubercules plus saillants et plus serrés, une rangée subsinueuse qui descend en ondulant jusqu'au péristome. Aires interambulacraires assez larges, pourvues de deux rangées de tubercules de même nature que ceux qui couvrent le; ambulacres, un peu plus développés vers l'ambitus, un peu plus espacés à la face supérieure, au nombre de dix à onze par série. Chaque série aboutit, près du sommet, à l'angle externe des aires interambulacraires. Tubercules secondaires presque nuls, remplacés, sur le bord des zones porifères, par une rangée irrégulière de granules inégaux, souvent mamelonnés et perforés, qui disparaissent avant d'arriver au sommet. Zone miliaire occupée, à l'exception de la partie supérieure qui est nue et déprimée, par des granules abondants, inégaux, serrés, disposés en demi-cercles autour des tubercules et remplissant l'espace intermédiaire. A la face inférieure, la zone miliaire se rétrécit et, disparaît près du péristome. Quelques petits granules, inégaux et serrés, se montrent à l'angle externe des tubercules, notamment vers l'ambitus. Péristome médiocrement développé, légèrement enfoncé, presque à fleur de test, marqué d'entailles profondes et relevées sur les bords. Appareil apical grand, pentagonal, à en juger par la place qu'il occupait. Hauteur, 7 millimètres ; diamètre, 21 millimètres. Individu jeune : hauteur, 7 millimètres ; diamètre, 17 millimètres. Rapports et différences. - Cette espèce, par sa forme déprimée et la disposition de ses tubercules, offre beaucoup de rapports avec le P. pentagonum ; nous avons indiqué plus haut les caractères qui la distinguent. Notre espèce est également très voisine du P. homostigma : c'est le même aspect déprimé, la même disposition des tubercules ambulacraires et interambulacraires et des granules qui les accompagnent, le même arrangement des pores ambulacraires. Suivant M. de Loriol, le P. homostigma se distingue du P. depressum par sa forme plus circulaire et, moins aplatie, par ses aires ambulacraires plus larges, par son péristome plus étroit et ses tubercules plus uniformes. Ces caractères n'ont que peu d'importance, |

et peut-être le P. homostigma devra-t-il être réuni au P. depressum. Provisoirement nous avons maintenu les deux espèces dans la méthode. Sous le nom de P. homostigma, M. Quenstedt figure un Pseudodiadema à très petits tubercules espacés, bien différent de celui qui a été décrit et figuré, sous le môme nom, par MM. Wright et de Loriol. Localités. - Bayeux, Sainte-Honorine de Perthes (Calvados); Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre) ; Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or); la Tour-du-Pré près Avallon (Yonne); Placé (Saône-et-Loire); Langres (Haute-Marne); Tennie (Four à dans) (Sarthe) ; environs de Nancy, Moyeuvre (Meurthe-et-Moselle). Assez rare. Étage bajocien. — Fort-Yon (Côte-d'Or); Solutré (Saône-et-Loire). Étage bathonien. Collection de l'École des mines de Paris, collection Schlumberger, Berthelin, Babeau, Gauthier, Pellat, Marion, ma collection. LOCALITÉS AUTRES QUE LA FRANCE. - Crickley, Leckhampton, Dundry Hills, Andoversford. Étage bajocien. —111inchina mpton, Tetbury-road Station, Stanton, Wilts, Pickwick (Angleterre). Étage bathonien. Explication des figures. - Pl. 324, fig. 1, P. depressum, de Moyeuvre (Meurthe-et-Moselle), de la collection de M. Schlumberger, vu de côté; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, aire ambulacraire grossie; fig. 5, aire interambulacraire grossie; fig. 6, tubercule grossi, vu de profil ; fig. 7, autre individu plus jeune, de Bayeux, de ma collection, vu de côté; fig. 8, face supérieure; fig. 9, face inférieure ; fig. 10, individu de grande taille, des environs de Nancy, de ma collection, vu de côté ; fig. 11, face supérieure; fig. 12, portion inférieure de l'aire interambulacraire grossie.

Extrait planche 324 (fig.1-6)

|

figuré in Cotteau, 1882, Paléontologie française - Terrain Jurassique - Echinides réguliers, t. 10, part. 2, p.241-243

|

|

http://coldb.mnhn.fr/catalognumber/mnhn/f/j00543 spécimen MNHN.F.J00543 crédit RECOLNAT (ANR-11-INBS-0004) Peter MASSICARD Cotteau, p.1882, pl., 324, fig.1-6 |

|

| Polydiadema depressa (Agassiz in Ag. & Desor,1846) - Bajocien moyen, Joppecourt, Meurthe & Moselle, 32 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par de Loriol

Echinologie helvétique, description des oursins dossiles de la Suisse, deuxième partie, échinides de la période crétacée, 1873, p.116

|

Pseudodiadema gurgitis, P. de Loriol, 1873 (Pl. VII, fig. 8-9).

Forme circulaire, subhémisphérique à la face supérieure, déprimée, peu renflée au pourtour ; face inférieure assez concave. Zones porifères légèrement onduleuses, à fleur du test. Pores disposés par simples paires, un peu multipliés près du péristome. Aires ambulacraires étroites, leur diamètre à l'ambitus ne dépasse pas 0,41 de celui des aires interambulacraires ; elles portent deux rangées du tubercules perforés, finement crénelés, au nombre de treize à quatorze par rangée ; ils sont assez écartés, surtout à la face supérieure où ils diminuent très-graduellement ; les intervalles sont garnis de granules inégaux. Aires interambulacraires un peu enfoncées au milieu à la face supérieure, pourvues de deux rangées de tubercules semblables à ceux des aires ambulacraires, un peu plus développés, surtout en dessus, et un peu moins nombreux. Vers le sommet, les deux rangées s'écartent fort peu ; elles restent presque parallèles et sont assez éloignées de zones porifères. Les tubercules secondaires sont, en général, peu accentué, écartés et limités à deux rangées marginales, une de chaque côté ; les plus développés se trouvent à l'ambitus, mais ils disparaissent à une assez grande distance de l'appareil apicial ; au milieu de l'aire, à la face inférieure, se trouvent ordinairement trois ou quatre granules mamelonnés, à la vérité bien plus forts que les autres, mais cependant ne pouvant passer pour des tubercules secondaires. Zone miliaire assez étroite, garnie de granules inégaux, de même que l'espace laissé libre entre les tubercules et le long des zones porifères ; le milieu de l'aire au sommet se trouvait probablement assez dégarni. En général, tous les tubercules sont relativement bien développés à la face supérieure, et ils croissent très-régulièrement depuis le péristome jusqu'à l'ambitus. Appareil apicial inconnu, il laisse un vide pentagonal assez étendu. Péristome enfoncé, muni de faibles entailles ; son diamètre égale 0,42 de celui de l'oursin. Rapports et différences. Le Ps. gurgitis se distingue du Ps. Rhodani par ses tubercules n'offrant point la disproportion remarquable entre la face supérieure et la face inférieure qui caractérise cette dernière espèce ; ceux des aires ambulacraires diminuent moins rapidement à la face supérieure, et les |

tubercules secondaires externes remontent plus haut au-dessus de l'ambitus. Il diffère du Ps. Trigeri, Cotteau, par ses tubercules ambulacraires moins affaiblis en dessus, ses tubercules secondaires externes plus développés, ses tubercules principaux plus écartés des zones porifères, ses granules miliaires moins serrés et moins homogènes, et sa forme générale plus hémisphérique en dessus. Il diffère du Ps. Blancheti par ses tubercules secondaires moins importants, par se forme subhémisphétique en dessus et par sa face inférieure nullement pulvinée. Le Ps. Fittoni, Wright, est plus aplati à la face supérieure et plus renflé au pourtour, ses tubercules sont plus affaiblis à la face supérieure, ses tubercules secondaires sont presque nuls, et enfin ses pores sont bigéminés vers l'appareil apicial. Le Ps. Wiltshiri, Wright, a des tubercules très-faibles en dessous, forts à l'ambitus et diminuant rapidement en dessus comme dans le Ps. Normanniae. Localités. Saint-Croix, Vallorbes (Vaud). - Boveresse (Neuchâtel). - Perte-du-Rhône (Ain). Etage aptien. Collections Pictet, Campiche, P. de Loriol. Explication des figures. Pl. VII. Fig. 8 a, b. Pseudodiadema gurgitis, de grandeur naturelle. Perte-du-Rhône (grès durs). Coll. Pictet. 8 c, plaque interambulacraire grossie. Fig. 9. Autre exemplaire de la même espèce de grandeur naturelle, vu en-dessous. Même gisement. Coll. Pictet. Les individus connus sont tous un peu frustes et je n'ai pu faire dessiner des grossissements complets, de crainte d'erreur. Planche VII (extrait) |

|||||||

| Polydiadema gurgitis (De Loriol,1873) - Aptien, Castellon, 22 mm |

| Polydiadema gurgitis (De Loriol,1873) - Aptien, Castellon, Espagne, 22 mm |

| Polydiadema gurgitis (De Loriol,1873) - Aptien, Morella, Castellon, Espagne, 15 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par Agassiz in Ag. & Desor

Catalogue raisonné des échinides vivans et fossiles, 1846

|

Inaequale Agass. - X 44. - Cat. syst. p. 8. - Forme anguleuse. Tubercules petits, uniformes et nombreux. Espaces intermédiaires entre les tubercules, lisses. Diffère du D. superbum par ses tubercules plus serrés. Kellov. de Marolles-les-Baux (Sarthe), Lifol (Vosges). - Michelin, d'Orbigny, d'Archiac. |

| Polydiadema inaequale (Ag. in Agassiz & Desor, 1846) - Callovien, Sarthe, 16 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par Desor

Synopsis des échinides fossiles, p.65

|

Langii Desor, nov. sp. Petite espèce très déprimée et anguleuse comme le Diplopodia subangularis ; mais les pores ne sont pas dédoublés. Point de rangées secondaires de tubercules. Péristome grand. Argovien du Geisberg et du Kreisacker (Argovie). Mus. Zurich, Coll. Moesch. Assez fréquent. Nota. N'était cette forme anguleuse, qui est constante, on pourrait être tenté d'identifier cette espèce avec le P. mamillanum. On pourrait se demander aussi si ce n'est pas là le jeune âge du Diplopodia subangularis, dont les pores ne se dédoubleraient qu'avec l'âge. |

Description de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains jurassiques, tome X, partie 2, p.292

|

N° 348. Pseudodiadema Langi, Desor, 1856 Pl. 338, fig. 6-14. Espèce ordinairement de petite taille, circulaire, sub-pentagonale, fortement déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères droites, un peu onduleuses vers l'ambitus, à fleur de test, composées de pores simples, disposés par paires écartées et se multipliant un peu près du péristome. Aires ambulacraires relativemetn assez larges, garnies de deux rangées de tubercules saillants, crénelés et perforés, très gros vers l'ambitus, diminuant rapidement de volume près du sommet, au nombre de sept à huit par série ; l'espace intermédiaire entre les deux rangées de tubercules est très étroit et laisse à peine la place à quelques granules rares, inégaux et se prolongeant çà et là entre les tubercules. Aires interambulacraires médiocrement développées, pourvues de tubercules à peu près identiques à ceux qui couvrent les ambulacres, un peu plus gros cependant à la face supérieure, au nombre de huit par série. Pas de tubercules secondaires. Granules peu abondants, formant des cercles incomplets autour des scrobicules ; la partie supérieure de la zone miliaire est nue et déprimée. Péristome assez grand, circulaire, à fleur de test, marqué de faibles entailles. Individu de petite taille : hauteur, 5 millimètres ; diamètre, 14 millimètres. Individu de taille moyenne : hauteur, 6 millimètres ; diamètre, 20 millimètres. Individu de grande taille : hauteur, 10 millimètres ; diamètre, 26 millimètres. Cette espèce varie beaucoup dans sa taille et aussi dans le nombre des granules intermédiaires qui augmentent en proportion du développement du test. Nous lui rapportons un exemplaire de grande taille provenant, comme les échantillons les plus petits, des calcaires oxfordiens de Crussol, remarquable par sa forme très déprimée et qui ne diffère du type que par ses tubercules un peu plus nombreux et les granules plus abondants qui les accompagnent. Rapports et différences. - Cette espèce sera toujours reconnaissable à sa forme très déprimée, à ses pores simples, à ses tubercules ambulacraires saillants, serrés, diminuant brusquement de volume près du sommet, à l'absence complète de tubercules secondaires. Le P. Langi offre beaucoup de rapports avec le P. areolatum que nous ne connaissons que par la description et par les figures de l'Echinologie helvétique ; il en diffère, suivant M. de Loriol, par ses tubercules relativement plus |

nombreux, plus saillants, ses granules intermédiaires plus rares, ses tubercules ambulacraires diminuant plus rapidement à la face supérieure et seulement tout près de l'appareil apical, ainsi que par l'absence de tubercules secondaires. Localités. - Crussol, Joyeuse (Ardèche) ; Simiane près Rians (Var). Assez rare. Etage oxfordien supérieur. Collection Huguenin, Collot, frère Pacôme, ma collection. Localités autres que la France. - Birmensdorf, Buren près Gansingen (Argovie) ; Sainte-Croix (Vaud). Couches de Birmensdorf, étage oxfordien supérieur. - Braunegg, Geisberg (Argovie). Couches à Hemicidaris crenularis, terrain à chailles. - Regensberg (Argovie). Couches de Baden, étage séquanien. Explication des figures. - Pl. 338, fig. 6, P. Langi, de l'oxfordien supérieur de Crussol, de la collection de M. Huguenin, vu de côté ; fig. 7, face supérieure ; fig. 8, face inférieure ; fig. 9, aire ambulacraire grossie ; fig. 10, aire interambulacraire grossie ; fig. 11, autre exemplaire, de l'oxfordien supérieur de Rians, de la collection de M. Collot, vu de côté ; fig. 12, face inférieure ; fig. 13, individu de grande taille, de l'oxfordien supérieur de Crussol, de la collection de M. Huguenin, vu de côté ; fig. 14, face supérieure. Extrait planches 338

|

| Polydiadema langii (Desor, 1856) - Oxfordien, Alicante, Espagne, 13 mm |

![]()

description de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains jurassiques, tome X, partie II, p.363

|

N° 373. Pseudodiadema mammillanum, (Roemer), Desor, 1836 Pl. 363, fig. 5-14 et pl. 365, fig. 1-3. M. 70. Espèce de taille assez forte, circulaire, subpentagonale, déprimée en dessus, épaisse sur les bords, presque plane en dessous. Zones porifères un peu onduleuses surtout vers l'ambitus, formées de pores simples, se multipliant autour du péristome. Aires ambulacraires larges, garnies de deux rangées de tubercules saillants, confluents, fortement crénelés et perforés, au nombre de douze à treize par série. Ces tubercules, très gros vers l'ambitus, diminuent graduellement jusqu'au sommet ; les deux ou trois derniers seuls sont très petits. Granules intermédiaires peu abondants, peu développés, formant, entre les deux rangées de tubercules, un filet mince et onduleux. Aires interambulacraires relativement assez étroites, pourvues de deux rangées de tubercules de même nature que ceux qui couvrent les aires ambulacraires, mais plus gros, plus largement scrobiculés, au nombre de dix à onze par série; à la face supérieure notamment, ils sont plus apparents, plus espacés, et jusqu'au dernier diminuent très graduellement de volume. En dessous, du côté externe des tubercules principaux, sur le bord des zones porifères, existe une rangée de très petits tubercules secondaires mamelonnés, perforés, à peine crénelés, ne dépassant pas l'ambitus et remplacés par de petits granules espacés. Zone miliaire étroite, surtout vers l'ambitus et à la face inférieure, lisse et un peu déprimée aux approches du sommet. Granules intermédiaires rares, groupés çà et là dans le voisinage des scrobicules. Péristome assez grand, subcirculaire, à fleur de test, marqué de fortes entailles relevées sur les bords. Appareil apical subpentagonal, bien développé, à en juger par l'empreinte qu'il a laissée. Hauteur, I millimètres ; diamètre, 26 millimètres. Individu jeune : hauteur, 7 millimètres; diamètre, 18 millimètres. RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. - Cette espèce, très anciennement connue, est bien caractérisée par ses tubercules, saillants, fortement crénelés et perforés, serrés, confluents presque égaux vers l'ambitus sur les aires ambulacraires et interambulacraires, par ses petits tubercules secondaires placés à la face inférieure, vers le bord des zones porifères, par ses aires interambulacraires étroites, par ses granules rares, inégaux. Elle offre beaucoup de ressemblance avec les P. princeps et neglectum; nous indiquerons, en décrivant ces espèces, les caractères qui nous engagent à les séparer. |

HISTOIRE. - Figurée pour la première fois par Roemer, en 1826, cette espèce a été depuis très souvent décrite, figurée ou mentionnée par les auteurs .Nous lui réunissons, ainsi que l'ont fait avant nous MM. Desor et de Loriol, les Diadema spinosum et Davidsoni. LOCALITÉS. - Crécy-sur-Tille (Côte-d'Or) ; Val-Dessus près Petites-Chiettes (Jura). Rare. Étage corallien inférieur. — Grès de Virvigne près de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ; Rion (Haute-Saône); La Rochelle (Charente-Inférieure). Rare. Étage corallien supérieur. — Blaise, Pointe de la Perche, Joinville (Haute-Marne) ; Chablis (Yonne). Rare. Étage kimméridgien. Musée de Genève (collection Martin), collection Choffat, Pellat, Royer, collection de l'École des Mines de Paris (M. Bertrand), Musée de Dijon, ma collection. LOCALITÉS AUTRES QUE LA FRANCE. —Montchaibeux (Jura bernois) ; environs de Bâle ; le Locle (canton de Neufchttel). Étage séquanien. — Oberbuchsitten (canton de Soleure). Étage ptérocérien. — Calne, Redcliff, Wilts, Weymouth (Angleterre). Étage corallien. — Linden, Ahlen, Galgenberg, Hobeneggelsen, Petersberg bei Goslar, Spitzhut bei Hildesheim, Lauenstein, Lechstedt (Hanovre). Corallien. EXPLICATION DES FIGURES. - PI. 363, fig. 5, P. mamillanum, du corallien inférieur de Crécy-sur-Tille, du Musée de Genève, vu du côté; fig. 6, face supérieure ; fig. 7, face inférieure ; fig. 8, aire ambulacraire grossie ; fig. 9, aire interambulacraire grossie ; fig. 10, tubercule grossi vu de profil ; fig. 11, exemplaire, de l'étage kimméridgien de Chablis, de ma collection, vu du côté ; fig. 12, face supérieure ; fig. 13, face inférieure ; fig. 14, autre exemplaire, de l'étage kirnméridgien, montrant des traces de l'appareil masticatoire. — PI. 364, fig. 1, P. mamillanum, de l'étage corallien de Boulogne-sur-Mer, de la collection de M. Pellat, vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure. Extrait planches 363 et 364

|

|

Polydiadema mammillanum (Roemer,1836) - Kimmeridgien inférieur, Saint Clément, Ile de Ré, Charente-Maritime, 19 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains jurassiques, tome X, partie II, p.324

|

N° 360. - Pseudodiadema Royeri, Cotteau, 1882. Pl. 350. Espèce de taille moyenne, subpentagonale, médiocrement renflée, déprimée en dessous et au sommet. Zones porifères droites, à fleur de test, composées de pores simples, rapprochés les uns des autres, séparés par un petit renflement granuliforme, se multipliant autour du péristome. Aires ambulacraires renflées, étroites au somme, s'élargissant vers l'ambitus, garnies de deux rangées de tubercules saillants, serrés, fortement mamelonnés, crénelés et perforés, au nombre de quatorze à quinze par série, diminuant graduellement de volume aux approches du sommet et du péristome. Granules peu abondants, assez homogènes, formant une ou deux séries sinueuses au milieu des tubercules et se prolongeant çà et là entre les scrobicules. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules de même nature que ceux qui couvrent les aires ambulacraires, un peu plus gros, plus espacés et plus largement scrobiculés vers l'ambitus et à la face supérieure, au nombre de onze à douze par série. Tubercules secondaires abondants, mamelonnés, crénelés et souvent perforés, formant quatre rangées, une de chaque côté externe des tubercules principaux, sur le bord des zones porifères, et deux autres moins régulières, au milieu des aires interambulacraires ; ces quatre rangées persistent au delà de l'ambitus et ne disparaissent qu'à peu de distance su sommet, mais les derniers tubercules secondaires sont beaucoup plus petits. Granules intermédiaires inégaux, épars, assez abondants à la face inférieure et vers l'ambitus, plus rares aux approches du sommet, tendant à se grouper en cercles ou en demi-cercles autour des tubercules principaux et secondaires, ou se prolongeant en petites séries horizontales entre les scrobicules. Péristome presqu'à fleur de test, légèrement enfoncé dans les plus gros exemplaires, subcirculaire, marqué d'entailles apparentes et relevées sur les bords. Hauteur, 14 millimètres ; diamètre, 26 millimètres. Individu de taille plus petite : hauteur, 7 millimètres ; diamètre, 7 millimètres 1/2. Rapports et différences. - Cette espèce, par l'abondance de ses tubercules secondaires, se rapproche du P. bipunctatum, Desor, que nous avons décrit plus haut ; elle s'en distingue par sa forme plus pentagonale, par ses pores ambulacraires simples près du sommet, au lieu d'être bigeminés, par ses tubercules ambulacraires et interambulacraires plus fortement mamelonnés, par ses granules intermédiaires |

moins abondants. Sa forme générale ainsi que ses pores simples rapprochent notre espèce du P. priscum, mais ce dernier sera toujours reconnaissable à sa zone miliaire plus nue et surtout à ses tubercules secondaires beaucoup moins abondants. Localités. - Briancourt (Haute-Marne). Rare. Etage corallien inférieur. - Tanlay (Yonne). Rare. Calcaires lithographiques, zone moyenne de l'étage corallien. Collection Royer ; ma collection. Explication des figures. - Pl. 350, fig. 1, P. Royeri, du corallien inférieur de Briancourt, de la collection de M. Royer, vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, aire ambulacraire grossie ; fig. 5, aire interambulacraire grossie ; fig. 6, tubercule grossi, vu de profil ; fig. 7, autre exemplaire, du corallien moyen de Tanlay, de ma collection, vu de côté ; fig. 8, face supérieure ; fig. 9, face inférieure ; fig. 10, plaques ambulacraires grossies ; fig. 11, plaques interambulacraires grossies.

Planche 350 |

| Polydiadema royeri (Cotteau,1882) - Oxfordien supérieur, Charente Maritime, 30 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par de Loriol,1887

Recueil d'études paléontologiques sur la faune crétacique du Portugal, vol. II, p.28

|

pseudodiadema sculptile. P. de Loriol, 1887 Pl. V, fig. 5 et 6 Test circulaire, déprimé, légèrement conique à la face supérieure, enfoncé autour du péristome à la face inférieure. Zones perlières tout à fait rectilignes ; pores disposés par paires très régulièrement superposées. Aires ambulacraires un peu plus étroites que la moitié des aires interambulacraires, mais conservant à peu près leur largeur sans se rétrécir beaucoup au sommet. Elles portent deux séries de tubercules très rapprochés des zones porifères, entourés d'un scrobicule circulaire peu distinct, crénelés et très finement perforés; leur mamelon est fort petit, mais porté. sur une base assez saillante; en général ils sont peu apparents, et ce n'est qu'à l'ambitus et à la face inférieure qu'ils prennent quelque développement; à la face supérieure ils diminuent très brusquement en s'espaçant beaucoup, et si. fortement que ceux qui avoisinent l'appareil apical n'ont plus.que l'apparence d'un gros granule. Un peu au dessous de l'ambitus les scrobicules occupent presque entièrement les plaques, et il ne reste de place que pour -un filet de trois petits granules sur la ligne médiane. A l'ambitus, et sur toute la face supérieure, la zone miliaire. devient très. large, et toute la surface est occupée par.une granulation très fine, très dense, et très homogène. On compte douze à treize tubercules par série.

Aires interambulacraires larges. Leurs tubercules, un peu plus

volumineux que ceux des aires ambulacraires, sont placés plus prés des

zones perlières que de la suture médiane; ils sont entourés de

scrobicules elliptiques bien distincts, surtout à l'ambitus et à la

face inférieure, car, à la face supérieure, ils diminuent très

brusquement en s'espaçant, moins cependant que dans les aires ambu |

quelques granules, plus volumineux que les autres, mamelonnés, et bien distincts au milieu de la granulation, forment une série irrégulière qui ne dépasse pas l'ambitus, et joue un peu le rôle de tubercules secondaires. L'espace occupé par l'appareil apical, est, relativement, de faibles dimensions, tandis que le péristome, enfoncé, a un assez fort diamètre; il est muni d'entailles peu profondes. Rapports et différences.—Assez voisin par sa granulation, qui est cependant bien plus serrée, plus fine et plus homogène, du Pseudodiaderna Guerangeri, Cotteau, le Ps. sculptile s'en distingue, en outre, par ses tubercules qui diminuent bien plus fortement et plus brusquement à. la face supérieure, en s'espaçant beaucoup plus, et par la présence de granules mamelonnés à la face inférieure. Il est également voisin du Ps. insignitum, P. de Loriot, mais il en diffère par ses aires ambulacraires plus larges, surtout au sommet, ses granules encore plus fins et plus serrés, ses tubercules ambulacraires encore plus affaiblis à la face supérieure, ses tubercules interambulacraires relativement moins développés, et la présence de gros granules le long des zones porifères, au-dessous de l'ambitus. Les quelques exemplaires que j'ai sous les yeux se montrent très constants dans leurs caractères. Localité.—La localité précise n'est pas connue. Etage bellasien. Planche V (extrait) |

| Polydiadema sculptilis (de Loriol,1887) - Aptien, Todollela, W. de Forcall, Castellon, Espangne, 18 mm |

| Polydiadema sculptilis (de Loriol,1887) - Aptien, Olocau del Rey, W. Forcall, Castellon, Espagne, 27 mm |

| Polydiadema sculptilis (de Loriol,1887) - Aptien, Forcall, Castellon, Espagne, 14 mm |

| Polydiadema sculptilis (de Loriol,1887) - Aptien, Forcall, Castellon, Espagne, 23 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par d'Orbigny

Paléontologie française, terrains jurassiques, tome X, partie II, p.260

|

N° 337. - Pseudodiadema subcomplanatum, (d'Orbigny), Desor, 1856. Pl. 330, fig. 1-9.

Espèce de petite taille, subcirculaire, légèrement pentagonale, très déprimée en dessus et en dessous. Zones porifères droites, formées de pores simples, arrondis, séparés par un petit renflement granuliforme, disposés pas paires obliques, déviant de la ligne droite et se multipliant à peine autour du péristome. Aires ambulacraires un peu renflées, étroites au sommet, s'élargissant vers l'ambitus et se rétrécissant de nouveau près du péristome, garnies de deux rangées de tubercules saillants, serrés, crénelés, perforés et finement mamelonnés, très développés vers l'ambitus, diminuant de volume en se rapprochant du sommet, au nombre de huit à neuf par série. Granules intermédiaires peu nombreux, se glissant ç) et là entre les tubercules et formant, au milieu de l'aire ambulacraire, une rangée sinueuse et interrompue. Aires interambulacraires pourvues de deux rangées de tubercules de même nature que ceux qui couvrent les aires ambulacraires, un peu plus gros vers l'ambitus et à la face supérieure, au nombre de huit par série. Quelques petits tubercules secondaires perforés et mamelonnés se montrent à la face inférieure, sur le bord des zones porifères. Zone miliaire assez large à la face supérieure, beaucoup plus étroite vers l'ambitus, nulle en se rapprochant du péristome ; granules épars, peu nombreux. Péristome ample, à fleur de test, décagonal, marqué d'entailles profondes et relevées sur les bords. Appareil apical pentagonal, allongé, assez grand, à en juger par la place qu'il occupait. Hauteur, 6 millimètres ; diamètre, 17 millimètres. Individu plus jeune : hauteur, 4 millimètres 1/2 ; diamètre, 11 millimètres. Rapports et différences. - Cette espèce, dont nous avons décrit et figuré le type faisant partie de la collection d'Orbigny, est bien caractérisée par sa petite taille, par sa forme très déprimée, par ses pores ambulacraires simples près du sommet, par ses tubercules ambulacraires et interambulacraire presque égaux, saillants et relativement très développés, par le petit nombre des granules qui les accompagnent et par son péristome largement ouvert. |

Localités. - Luc, Langrune, Ranville (Calvados) ; Sélongey (Côte d'Or) ; Perrogney (Haute-Marne) ; Chandenay près Toul (Meurthe). Assez commun. Etage bathonien. Muséum d'hist. nat. de Paris (Coll. d'Orbigny), Ecole des mines de Paris, Coll. Schlumberger, Peron, Gauthier, Lambert, ma collection. Localités autres que la France. - Kornberg (Argovie) ; Movelier (Jura bernois). Etage bathonien. Explication des figures. -Pl. 330, fig. 1. P. subcomplanatum, de ma collection, vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, aire ambulacraire grossie ; fig. 5, aire interambulacraire grossie ; fig. 6, tubercule interambulacraire, vu de profil, grossi ; fig. 7, autre exemplaire plus petit, de la collection de l'Ecole des mines, vu de côté ; fig. 8, face supérieure ; fig. 9, face inférieure. Planche 330 (extrait) |

| Polydiadema subcomplanatum (d'Orbigny,1850) - Bathonien, Calvados, 13 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par Cotteau, 1860

Echinides nouyeaux ou peu connus, p.39

|

21. Pseudodiadema Trigeri, Cot., 1860 (pl.

VI, fig. 8, 10). Espèce de taille moyenne, sensiblement pentagonale, subdéprimée à la face supérieure, presque plane en dessous. Interambulacres garnis de deux rangées de tubercules principaux, saillants, crénelés et perforés, au nombre de neuf ou dix par série. Scrobicules subcirculaires, se touchant par la base. Tubercules secondaires très-petits, crénelés et perforés , formant à la face inférieure, dans chaque interambulacre, quatre rangées irrégulières, deux sur le bord des zones porifères et deux au milieu des rangées principales. Ces tubercules secondaires disparaissent complètement vers l'ambitus et à la face supérieure, et sont remplacés par une granulation fine, abondante, serrée, homogène, qui remplit la zone miliaire et donne au test un aspect chagriné. Ambulacres larges, un peu renflés, garnis de tubercules à peu près identiques à ceux des interambulacres. Seulement ces tubercules au-dessus de l'ambitus diminuent brusquement de volume et sont réduits à de très-petits mamelons crénelés et perforés, mais presque microscopiques. Quelques tubercules secondaires se montrent ordinairement à l'angle des plaques de la face inférieure, et sont remplacés, aux approches du sommet, comme dans les interambulacres, par des granules fins, abondants et homogènes. Pores simples, séparés par un petit renflement granuliforme. Appareil apicial très-développé, pentagonal à en juger par les trous qu'il a laissés. Péristome grand, décagonal, médiocrement entaillé, s'ouvrant à fleur du test. Rapports et différences. — Ce Pseudodiadème présente quelque ressemblance avec les Pseudodiadema Lucas et Rhodani, Desor ; il parait surtout voisin du premier, qu'on rencontre également dans l'étage aptien ; il s'en distingue cependant assez nettement, par sa forme plus déprimée, plus pentagonale , par ses tubercules secondaires plus abondants à la face inférieure , par son péristome plus grand et marqué |

d'entailles plus profondes, et surtout par ses ambulacres garnis, vers le sommet, de petits tubercules microscopiques. Quant au Pseudodiadema Rhodani, qui caractérise, du reste, un horizon plus élevé, il sera toujours facilement reconnaissable à sa forme plus épaisse et plus renflée , à ses tubercules principaux plus nombreux et moins saillants. - Loc. — La Clape. Rare. Étage aptien. Coll. Triger. Expl. des figures. —Pl. VI, fig. 8, Pseudodiadema Trigeri, vu de côté ; fig. 9, le même vu sur la face sup. ; fig. 10, ambulacres grossis. Planche VI (extrait) |

Description de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains crétacés, tome VII, p.453

|

2481.

Pseudodiadema trigeri Cotteau, 1860. C. 4. Espèce de taille moyenne, sensiblement pentagonale, déprimée à la face supérieure, presque plane en dessous, arrondie vers l'ambitus. Zones porifères droites, à fleur du test, composées de pores simples, rapprochés les uns des autres, séparés par un petit renflement granuliforme, se multipliant un peu près du péristome. Aires ambulacraires larges, légèrement renflées, garnies de deux rangées de tubercules assez gros vers l'ambitus, saillants, fortement crénelés et perforés, sub-scrobiculés, au nombre de onze à douze par série. Au-dessus de l'ambitus, ces tubercules diminuent brusquement de volume, et sont réduits à de très-petits mamelons crénelés et perforés, mais presque microscopiques, et tendant à se confondre avec les granules qui les accompagnent. A la face inférieure se montrent, à l'angle des plaques, de petits tubercules secondaires inégaux, épars, visiblement crénelés et perforés. La partie supérieure des ambulacres est remplie Par une granulation fine, très-abondante, homogène, qui disparaît lorsque les tubercules augmentent de volume. Tubercules interambulacraires à peu près identiques, vers l'ambitus, à ceux qui garnissent les ambulacres, beaucoup plus gros à la face supérieure, au nombre de dix à onze par série, formant deux rangées très-écartées l'une de l'autre, et qui aboutissent à l'angle des zones porifères. Tubercules secondaires petits, crénelés et perforés, visibles seulement, comme ceux des ambulacres, à la face inférieure, inégaux et épars, disposés en quatre rangées très-irrégulières, une de chaque côté des aires interambulacraires, et deux au milieu des tubercules principaux. Zone miliaire très-large, nue et déprimée près du sommet, garnie, à la face supérieure, ainsi que dans l'espace intermédiaire qui sépare les tubercules, de granules fins, très-abondants, homogènes. Vers l'ambitus, la zone miliaire se rétrécit; les granules deviennent plus rares, plus gros, moins homogènes, et tendent à se confondre avec les petits tubercules secondaires dont nous venons de parler. Péristome assez grand, décagonal, médiocrement entaillé, s'ouvrant dans une dépression assez sensible de la face inférieure (1). Appareil apicial très-développé, pentagonal , sub-anguleux d'après l'empreinte qu'il a laissée. |

Hauteur, 12 millimètres; diamètre, 30 millimètres. RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. — Le P. Trigeri nous parait se distinguer très-nettement de ses congénères. L'espèce avec laquelle il présente le plus de ressemblance est le P. Lucie que nous ne connaissons que par la figure et la description qu'a données Agassiz, et qui n'est, suivant toute apparence, qu'un individu jeune du P. Rhodani de l'étage albien de la Perte du Rhône. Notre P. Trigeri s'en éloigne par sa forme phis déprimée, plus pentagonale, par ses zones porifères plus droites et moins onduleuses, ses tubercules ambulacraires plus petits et presque microscopiques aux approches du sommet, ses tubercules interambulacraires plus gros et plus serrés à. la face supérieure, son appareil apicial relativement peu développé. LOCALITES. — La Clape (Aude). Très-rare. Étage néocomien supérieur, associé au P. Malbosi. Coll. Triger. EXPLICATION DES FIGURES. — PI. 1108, fig. 1, P. Trigeri, de la coll. de M. Triger, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.; fig. 4, ambulacre grossi; fig. 5, aire interambul. grossie; fig. 6, tubercule grossi, vu de profil. (1) C'est par erreur qu'en décrivant cette espèce dans nos Échinides nouveaux ou peu connus (p. 40), nous avons indiqué le péristome comme s'ouvrant à fleur du test; depuis, nous l'avons dégagé plus profondément, et nous avons reconnu que le péristome était sensiblement déprimé. Planche 1108 (extrait) |

|

Polydiadema trigeri (Cotteau,1860) - Aptien, Narbonne, Aude, 22 mm |

|

Polydiadema trigeri (Cotteau,1860) - Aptien, La Clape, Aude, 20 mm |

Diagnose originale du genre par M'Coy

On some new species of Mesozoic Radiata, 1848, p.412

|

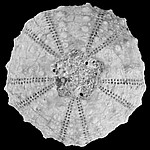

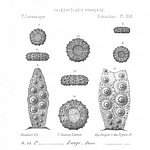

Diplopodia (M'Coy), n. g. Gen. Char. Depressed, subpentagonal from the projection of the ambulacral spaces ; two rows of primary tubercles both on the ambulacral and interambulacral speces ; ambulacral rows of two paris of pores in the upper half, of one pair in the middle and becomin again compound, of two of smetimes three paris of pores towards the mouth. Thie genus is dinstinguished from Diadema, to which it is most allied, and Pedina, by the former having uniformly one pair of pores in a row, and the latter having uniformly trhee pairs of pores in a row. The following species and the D. subangulare (Ag.) are the types of the genus, which is only known in the oolites. |

Ambulacrum of Diplopodia |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par M'Coy

On some new species of Mesozoic Radiata, 1848, p.412

|

Diplopodia pentagona (M'Coy). Gen. Char. Pentagonal, depressed, having an average diameter of 9 lines, with a height of 4 lines ; interambulacral spaces one-third wider than the ambulacral at middle ; two distinct rows of primary tubercles in each interambulacral space, surrounded by few small granules, and having on the outer side near the mouth five or six secondary tubercles one-third the size of the primary, forming a short single irregular row scarcely reaching the middle ; ambulacral spaces with two rows of primary tubercles nearly equalling those of the interambulacra in size, having a few crowded granules between the rows but no secondary tubercles ; there are lonly five or six pairs of ambulacral pores disposed in the single part of the row, rather below the middle, above which the pairs of pores are in regular double rows, each pair being separated by a diagonal line ; below the single part of the ambulacra the pairs are in irregular double series increasing tho three rows near the mouth. This differs from the Diadema (Diplopodia) subangulare (Ag.) in its more depressed and distinctly pentagonal form, in the very short single portion o the ambulacra, there being nineteen or twenty pairs of pores in a single ertical row in the middle of that species, and in the deficiency of secondary tubercles along the margin of the interambulacra. Not uncommon in the great oolite of Minchinhampton. (Col. University of Cambridge). |

Type non différencié de Diplopodia pentagona McCoy, conservé au Sedgwick Museum of Earth Sciences, University of Cambridge

|

|

http://www.3d-fossils.ac.uk/fossilType.cfm?typSampleId=20006774crédit British Geological Survey, NERCspecimen SM J 24410 McCoy 1848 On some new Mesozoic Radiata, p.412 |

|

|

|

Syntype de Diplopodia pentagona McCoy, conservé au Sedgwick Museum of Earth Sciences, University of Cambridge

http://www.3d-fossils.ac.uk/fossilType.cfm?typSampleId=20006783crédit British Geological Survey, NERCspecimen SM J 24411 McCoy 1848 On some new Mesozoic Radiata, p.412 |

|

http://www.3d-fossils.ac.uk/fossilType.cfm?typSampleId=20006784crédit British Geological Survey, NERCspecimen SM J 24412 McCoy 1848 On some new Mesozoic Radiata, p.412 |

|

Diplopodia pentagona M'Coy, 1848 - Bajocien, Maroc, 31 mm |

Diplopodia pentagona M'Coy, 1848 - Bajocien, Maroc, 33 mm |

Diplopodia pentagona M'Coy, 1848 - Bajocien, Maroc, 41 mm |

![]()

Echinides nouveaux peu ou mal connus, les oursins de domériens de la région de Rich (Maroc), 2005

Annales de la Société d'Histoire Naturelle du Boulonnais, t. II, fasc. 5

Diplopodia atlasensis Vadet & Nicolleau,2005 - Bajocien, Maroc, 41 mm |

![]()

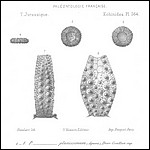

Description de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains jurassiques, tome X, partie II, p.369

|

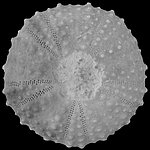

N° 374. - Pseudodiadema planissimum (Agassiz), Desor, 1856 Pl. 364, fig. 4-8. M. 62. Espèce de taille moyenne, subcirculaire, légèrement pentagonale, très déprimée, plane en dessus et en dessous. Zones porifères droites, larges, à fleur de test, composées, à la face supérieure surtout près du sommet, de pores petite, fortement bigéminés, simples vers l'ambitus, se multipliant autour du péristome. Aires ambulacraires étroites, un peu renflées, garnies de deux rangées de tubercules finement crénelés, perforés, surmontés d'un mamelon relativement bien développé, serrés, confluents, diminuant graduellement de volume aux approches du sommet et du péristome, au nombre de onze à douze par série, dans l'exemplaire que nous décrivons. A la face supérieure, les derniers tubercules, resserrés par les zones porifères, sont très petits, espacés et alternes. Granules peu abondants, inégaux, formant une série subonduleuse entre les deux rangées de tubercules. Aires interambulacraires larges, munies de deux rangées de tubercules principaux presque de même taille que les tubercules ambulacraires, plus gros cependant et un peu plus espacés à la face supérieure, au nombre de neuf à dix par série. Tubercules secondaires identiques par leur taille et leur aspect aux tubercules principaux, formant, de chaque côté, une rangée externe très régulière, et au milieu, une ou deux rangées inégales très incomplètes et d'autant mieux développées que la taille de l'exemplaire est plus forte. Les rangées externes dépassent l'ambitus sans arriver jusqu'au sommet ; les rangées intermédiaires s'élèvent un peu moins haut. Tous ces tubercules, à peu près également espacés, sont accompagnés de granules inégaux groupés en cercles incomplets autour des scrobicules. Zone miliaire assez large près du sommet, nue et un peu déprimée, occupée plus bas par les tubercules secondaires. Péristome circulaire, presqu'à fleur de test, marqué de faibles entailles relevées sur les bords. L'appareil apical paraît avoir été très grand et subpentagonal, à en juger par l'empreinte qu'il a laissée. |

Hauteur, 5 millimètres 1/2 ; diamètre, 17 millimètres. Rapports et différences. - Le P. planissimum, très anciennement décrit, sera toujours reconnaissable à sa forme déprimée, à ses pores bigéminés près du sommet, à l'homogénéité de ses tubercules principaux et secondaires. Ce dernier caractère le rapproche des P. duplicatum, rognonense et Thirriai ; en décrivant ces espèces, nous indiquons les différences qui les séparent du P. planissimum. Localité. - Pointe du Ché près La Rochelle (Charente-Inférieure). Très rare. Etage corallien supérieur. Musée de la Rochelle, collection de la Sorbonne. Localités autres que la France. - Soleure, Obergösgen (canton de Soleure), Va-Béchaz près Porrentruy (Berne), Bullet près Sainte-Croix (Vaud). Etage ptérocérien. Explication des figures. - Pl. 364, fig. 4, P. planissimum, du Musée de La Rochelle, vu de côté ; fig. 5, face supérieure ; fig. 6, face inférieure ; fig. 7, aire ambulacraire grossie ; fig. 8, aire interambulacraire grossie.

Planche 364 (extrait) |

Diplopodia planissimum (Agassiz, 1840) - Kimmeridgien inférieur, Charente Maritime, 15 mm |

![]()

description de l'espèce par Desor, 1858

Synopsis des échinides fossiles, p.75

|

Diplopodia saabangularis M'Coy (Tab. XI, fig. 7-10). Syn. Cidarites subangularis Goldf. Petref. p. 122. Tab. XL., fig. 8. — Diadema subangulare Agass. Ech. suiss. II, p. 19, Tab. XVII, fig. 21 23. — Cot. Ech. foss. p. 150, Tab. XVIII, fig. 1 et 2. — Bronn Lethaea geognost. Ool. Geb. p. 144 . Tab. XVII , fig. 8. — Knorr Petref. Tab. E, fig. 5. Cette espèce est envisagée à juste titre comme le type du genre Diplopodia, A part ses pores largement dédoublés, elle est en outre bien caractérisée par sa forme pentagonale, Tubercules secondaires bien accusés. M. 91. S. 81. Radioles (Tab. XII, fig. 10 et Il). Ce sont, d'après Guldfuss. de petites épines cylindriques, plus grilles proportionnellement que celles du Pseudodiadema hemisphaericum, mais comme elles finement striées eu long. Corallien de Thurnan et Muggendorf (Bavière), du Galgetlerg près Hildesheim, el du Lindenberg près Hannovre, de la vallée de la Birse, du Weisseastein , de Salins, Saulice-aux-Bois , Chatel-Censoir et Druyes (Yonne), de Nattheim. |

? Argovien du Randen. ? Oxfordien à Belemnites hastatus du Jura neuchâtelois. Dans toutes les collections de fossiles jurassiques. Planche XII (extrait) |

description de l'espèce par Cotteau

Paléontologie française, terrains jurassiques, tome X, 2ème partie, p.411

|

Pseudodiadema subangulare (Goldfuss), Cotteau, 1882. Diadema subangulare, Goldfuss, Petrif. Mus. univ. Borrassa. Rhen. Bonn., p. 122, pl. XL, fig. 8, 1836. — Id., pars, Agassiz et Desor, Catal. rais. des Échin., p. 44, 1847. — Id., pars, d'Orbigny, Prod. de paléont. strat., t. II, p. 27, 1850. — Id., Giebel, Deutschlands petrefacten, p. 320, 1852. — Id., pars, Bronn, Lethxa geognostica, t. II, p. 144, 1832. — Diplopodia subangularis, Desor, Synopsis des Échin. foss., p. 75 (excl. fig.), 1856. — Diadema subangulare, Quenstedt, Petrefactenkunde Deutschlands, p. 310, pl. LXXII, fig. 18, 1873. — Espèce de petite taille, circulaire, médiocrement déprimée. Zones porifères composées de pores faiblement bigeminés à la face supérieure, se multipliant un peu autour du péristome. Tubercules principaux ambulacraires et interambulacraires écartés, entourés de cercles de granules fins, serrés et réguliers. Tubercules secondaires très petits, visibles seulement à la face inférieure. Zone miliaire large, granuleuse. Radioles |

grêles, allongés, cylindriques, couverts de stries fines et longitudinales. Le P. aroviense a longtemps été confondu avec le P. subangulare. Les deux espèces sont parfaitement distinctes, ainsi que l'a démontré M. de Loriol, et le P. aroviense sera toujours reconnaissable à sa taille plus forte, à sa forme plus déprimée, à ses pores beaucoup plus largement bigéminés, à ses tubercules principaux plus saillants et plus serrés, à ses granules moins délicats, à ses tubercules secondaires plus nombreux et plus apparents. Le P. subangulare n'a pas encore été rencontré en France, en Suisse et en Angleterre et parait jusqu'ici spécial à l'Allemagne. — Thurnau et Muggendorf (Bavière); Galgenberg près Hildesheim, Lindenberg près Hanovre. Assez commun. Étage corallien. |

Diplopodia subangularis (Goldfuss,1826) - Oxfordien, Fringeli, Suisse, 26 mm |

![]()

Diagnose originale de l'espèce par Wright

British fossil Echinodermata of the oolitic formations, p.124

|