|

Schizasteridae

Lambert, 1905, p.14

nomen transl.

Mortensen, 1951, p.204 ex. Schizasterinae Lambert in Doncieux, 1905

Genre type : Schizaster

Ag., 1836, p.185

Description succinte de la famille : Fasciole

péripétale et latéro-anal. Système apical ethmophracte à ethmolytique, avec

deux à quatre gonopores. Plastron mésamphisterne à holamphisterne.

Périprocte sur face postérieure tronquée.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Genre

Schizaster

Agassiz,

1836

Prodrome d'une

monographie des radiaires, p.185

Espèce type

Schizaster studeri

Agassiz, 1836

Prodrome d'une

monographie des radiaires, p.209 (décision ICZN, 1948)

Extension

stratigraphique (bibliographique,

non vérifiée) : Cénomanien -

Actuel

Syn.

-

Paraster

Pomel, 1869, p.XIV ; espèce type :

Schizaster gibberulus

Agassiz,1847

-

Aplospatangus

Lambert, 1907, p.113 ; espèce type :

Schizaster eurynotus

Sismonda,1842

-

Prymnaster

Koehler, 1914, p.187 ; espèce type :

Prymnaster angulatus

Koehler,1914, p.187

-

Rotundaster

Lambert & Thierry, 1925,

p.526 ; espèce type : Schizaster foveatus

Agassiz,1889, p.350

-

Brachybrissus

Pomel, 1883, p.37 ; espèce type :

Spatangus ambulacrum

Deshayes,1831

|

|

|

|

|

|

diagnose originale du

genre par Agassiz |

|

Prodrome d'une

monographie des radiaires ou echinodermes, p.185 |

|

|

|

9.

Schizaster Ag. (Echinodardium

V. Ph. et Gr. - Spatangus De Bl. section B.) - Disque

cordiforme, très-élevé en arrière ; sillon bucco-dorsal long et

très-profond ; quatre autres sillons au sommet dorsal, profonds et

étroits, où sont cachés les ambulacres. Une espèce fossile et une

vivante. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

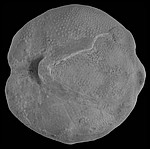

Schizaster

ambulacrum (Deshayes,1831) |

|

|

|

|

|

description de

l'espèce par Cotteau |

|

Paléontologie

française terrains éocènes |

|

|

|

N° 87.

Schizaster ambulacrum (Deshayes),

Agassiz, 1860.

Pl. 95, et pl.

96.

18 (type de l'espèce) ; T. 42.

Espèce de taille assez forte, subcirculaire, de forme un peu

hexagonale, trapue, plus large que longue, arrondi et émarginée en

avant, étroite et acuminée en arrière. Face supérieure haute, renflée,

presque aussi élevée dans la région antérieure que dans l'aire

interambulacraire postérieure, ayant sa plus grande largeur vers le

milieu, au point qui correspond à l'appareil apical. Face inférieure

presque plane, arrondie sur les bords, un peu déprimée près du

péristome, surtout dans les aires ambulacraires paires antérieures,

qui paraissent lisses, à peine un peu bombée dans l'aire

interambulacraire impaire. Face postérieure tronquée verticalement,

fortement évidée au-dessous du périprocte. Sommet ambulacraire

subcentral. Sillon antérieur large, très excavé, caréné et subnoduleux

sur les bords, se rétrécissant et s'atténuant un peu vers l'ambitus,

se prolongeant jusqu'au péristome. Aire ambulacraire impaire munie, de

chaque côté, d'une rangée de petits pores s'ouvrant à la base de

l'excavation, écartés, séparés par un granule saillant et disposés par

paires obliques. De petites côtes granuleuses et transverses

s'intercalent entre chaque paire de pores et remontent sur la paroi de

l'excavation jusqu'au bord de l'aire ambulacraire. Chaque série se

compose de vingt-six ou vingt-sept paires depuis le sommet jusqu'au

fasciole ; les dernières paires s'espacent et deviennent moins

apparentes. Bien que notre exemplaire soit parfaitement conservé, nous

n'avons remarqué aucune trace d'une seconde série de petits pores qui

se montrent chez certaines espèces. Le milieu de l'aire ambulacraire

est très finement granuleux. Aires ambulacraires paires étroites,

fortement excavées, acuminées à leur extrémité, inégales, les aires

antérieures flexueuses, divergentes, beaucoup plus longues que les

aires postérieures, qui sont courtes, flexueuses, resserrées à

l'extrémité et relativement divergentes. Zones porifères assez larges,

placées sur les parois de l'excavation ambulacraire, formées de pores

ovales, unis par un sillon, disposés par paires transverses que sépare

une petite côte granuleuse, au nombre de vingt-neuf ou trente dans les

aires antérieures, de vingt environ dans les aires postérieures. Aux

approches du sommet, les pores des cinq ou six dernières paires

deviennent très petits, presque microscopiques. La différence entre

les zones porifères antérieures et postérieures, dans les aires

ambulacraires paires antérieures, est à peine sensible. Zone

interporifère se rétrécissant aux deux extrémités, vers le milieu, à

peu près de même étendue que l'une des zones porifères. Tubercules

très fins, serrés, homogènes sur toute la face supérieure, un peu plus

gros vers le bord du sillon antérieur, au sommet des aires

interambulacraires et surtout à la face inférieure. Aires

interambulacraires antérieures saillantes, carénées et subnoduleuses

près du sommet. Péristome excentrique en avant, semi-circulaire,

fortement labié, la lèvre bordée d'un bourrelet très apparent. Les

aires ambulacraires paires antérieures forment, de chaque côté du

péristome, une dépression allongée, subanguleuse, plus accentuée que

dans aucune autre espèce. Périprocte arrondi, très largement ouvert,

placé à la base de la carène dorsale, au sommet d'une aréa lisse et

évidée. Appareil apical peu distinct, paraissant pourvu de quatre

pores génitaux. Fasciole péripétale sinueux, suivant de près les aires

ambulacraires, s'élargissant à leur base, formant en arrière un angle

qui pénètre dans l'aire interambulacraire postérieure. Fasciole latéro-sous-anal

très étroit, non flexueux, se détachant du fasciole péripétale en

arrière des aires ambulacraires paires antérieures, à peu près au

quart de leur longueur.

Type de l'espèce : hauteur, 32 millimètres ; diamètre

antéro-postérieur, 48 millimètres ; diamètre transversal, 50

millimètres.

Individu de grande taille ; hauteur ? ... ; diamètre

antéro-postérieur, 59 millimètres ; diamètre transversal, 60

millimètres.

|

|

Rapports et différences.

- Cette curieuse espèce ne saurait être confondue avec aucune autre ;

elle se distingue nettement de ses congénères par sa forme

subcirculaire, légèrement hexagonale, par sa face supérieure aussi

élevée en avant qu'en arrière, par son sommet central, par ses aires

ambulacraires paries étroites, excavées, très acuminées, par son

péristome fortement labié et remarquable par la dépression des aires

ambulacraires paries, et surtout par l'énorme développement de son

périprocte régulièrement arrondi.

Histoire. - Cette espèce

a été signalée pour la première fois, en 1831, par Deshayes qui en

donne une figure assez médiocre et pas de description. Bien que

mentionnée comme une espèce caractéristique du terrain nummulitique

des Pyrénées, cette espèce est extrêmement rare, et deux échantillons

seulement jusqu'ici ont été rencontrés en France, celui qui a servi de

type à l'espèce, provenant de Biarritz, et un autre trouvé depuis, de

taille plus forte et de la même localité. L'espèce est tellement rare

que d'Archiac (loc. cit.), tout en la mentionnant,, met en

doute son existence à Biarritz ; mais la couleur, l'aspect de la roche

et le second exemplaire recueilli depuis ne peuvent laisser aucune

incertitude sur la provenance. Les exemplaires du Vicentin, figurés

par Dames, appartiennent bien certainement à l'espèce qui nous occupe.

Localité. - Biarritz (Phare Saint-Martin), d'après la roche)

(Basses-Pyrénées). Très rare. Eocène supérieur.

Ecole des mines de Paris (coll. Deshayes et michelin).

Localités autres que la france.

- Scaranto, Montecchio Maggiore, Priabona, S. Florano, Senago, Monte

Colombara, Arziano près d'Avesa (Verone). Penguente, Punta grossa,

Muggia (Istrie). Eocène.

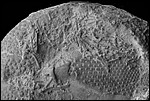

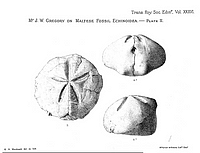

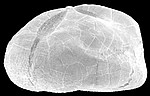

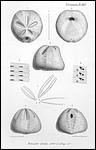

Explication des figures.

- Pl. 95, fig. 1, S. ambulacrum, de la collection de l'Ecole

des mines de Paris, type de l'espèce, vu de côté ; fig. 2, face

supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, face postérieure ; fig.

5, portion de l'aire ambulacraire impaire grossie ; fig. 6, plaques de

l'aire ambulacraire impaire très fortement grossies. - Pl. 96, fig. 1,

aires ambulacraires paires grossies ; fig. 2, exemplaire de grande

taille, de la collection de l'Ecole des mintes de Paris, vu sur la

face inférieure ; fig. 3, plaques ambulacraires prises vers l'ambitus,

grossies.

Pl. 95 et 96 (extrait)

|

|

|

|

|

figuré, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Cahuzac & Roman, 1994,

Les

échinoides de l'Oligocène supérieur (Chattien) des Landes

(Sud-Aquitaine, France), p.362 |

|

|

|

|

|

|

| |

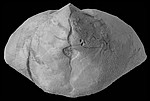

Schizaster

ambulacrum (Deshayes,1831) -

Lutétien, Italie, 50 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

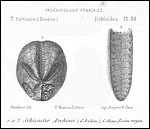

Schizaster angustistella

Lambert,1907 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Lambert,1907 |

|

Description des

échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, part.1, p.72 |

|

|

|

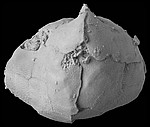

Schizaster angustistella

Lambert.

(Pl. IV, fig. 5 à 7)

On rencontre dans les calcaires marneux du Tongrien du Cap Sant' Elia

un petit Schizaster moins globuleux, moins renflé que le

précédent et que ses pétales ambulacraires beaucoup plus étroits ne

permettent pas de confondre avec lui.

Test de petite taille, mesurant 27mm de longueur sur 24mm

de largeur et 13mm de hauteur, rappelant un peu la forme

générale du S. Desori, mais en différant par ses ambulacres

plus courts et bien plus étroits, présentant ainsi une physionomie

très particulière qui ne permet de le confondre avec aucune autre des

espèces de Sardaigne.

Localité : Calcaire marneux du Cap Sant' Elia ; étage Tongrien. |

|

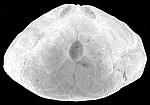

planche IV

(extrait)

|

|

|

|

|

holotype, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Lambert, 1907,Description

des échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, p.72 |

|

|

|

|

|

|

| |

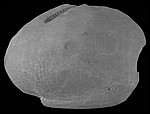

Schizaster angustistella

Lambert,1907 - Miocène,

Oristano, Sardaigne, Italie, 36 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

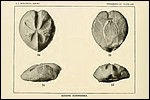

Schizaster

archiaci

Cotteau,1863 |

|

|

|

|

|

description de

l'espèce par Cotteau |

|

Paléontologie

française terrains éocènes, tome I, p.278 |

|

|

|

N° 71. Schizaster

archiaci, Cotteau, 1863

Pl. 83 et pl.

84, fig.1 et 2.

Espèce de taille moyenne, allongée, ovoïde, étroite, arrondie,

émarginée en avant, subacuminée postérieurement, ayant sa plus grande

largeur vers le milieu de sa longueur, plutôt un peu en arrière. Face

supérieure renflée, régulièrement déclive dans la région antérieure,

ayant sa plus grande hauteur en avant de l'appareil apical, subcarénée

en arrière. Face inférieure arrondie au pourtour, régulièrement

bombée, renflée surtout dans l'aire interambulacraire impaire. Face

postérieure tronquée et même un peu évidée au-desous du périprocte.

Sommet ambulacraire très excentrique en arrière. Sillon antérieur

allongé, étroit, assez profond, excavé et subcaréné sur les bords,

s'atténuant vers l'ambitus qu'il échancre légèrement, disparaissant

aux approches du péristome. Aire ambulacraire impaire étroite, formée

de pores petits, simples, séparés par un léger renflement

granuliforme, disposés de chaque côté sur une seule rangée par paires

espacées, d'autant plus écartées qu'elles se rapprochent de l'ambitus.

Aires ambulacraires paires étroites, fortement creusées, inégales, les

aires antérieures allongées, flexueuses, rapprochées du sillon

antérieur, les aires postérieures beaucoup plus courtes, moins

flexueuses et plus arquées. Zones porifères larges, composées de pores

allongés, inégaux, les internes arrondis, les externes plus étroits,

plus longs, unis par un sillon, s'ouvrant sur les parois de

l'excavation, disposés par paires transverses, au nombre de trente et

une ou trente-deux, dans les zones porifères des aires antérieures, au

nombre de vingt et une ou vingt-deux dans les aires postérieures. Zone

interporifère presque nulle. Aires interambulacraires resserrées et

saillantes autour du sommet. Tubercules petits et homogènes sur une

grande partie de la face supérieure, plus développés sur le bord du

sillon antérieur, et à la face inférieure. Péristome très excentrique

en avant, semi-circulaire, à fleur de test, pourvu d'une lèvre

saillante. Périprocte ovale, longitudinal, placé au sommet de la face

postérieure. Fascioles à peine distinctes.

Individu de taille moyenne, type de l'espèce : hauteur, 25 millimètres

; diamètre antéro-postérieur, 33 millimètres ; diamètre transversal,

29 millimètres.

Exemplaire de taille plus forte : hauteur, 31 millimètres ; diamètre

antéro-postérieur, 45 millimètres ; diamètre transversal, 40

millimètres.

Variété plus large : hauteur, 25 millimètres ; diamètre

antéro-postérieur, 40 millimètres ; diamètre transversal, 35

millimètres.

Cette espèce présente quelques variations de peu d'importance, mais

qu'il est cependant intéressant de constater : la forme générale est

plus ou moins ovoïde, et son diamètre transversal plus ou moins étendu

; la face supérieure est toujours un peu relevée et acuminée en

arrière. Nous avons fait figurer un exemplaire du Muséum de Paris

(Collection d'Orbigny), chez lequel la plus grande hauteur est non pas

en avant, comme dans le type, mais en arrière de l'appareil apical. Le

sommet ambulacraire, ordinairement très excentrique en arrière,

paraît, dans les individus de grande taille, se rapprocher un peu plus

du centre. Malgré ces légères différences, tous mes exemplaires

présentent une grande uniformité dans leurs caractères principaux.

Rapports et différences.

- Cette espèce, dans l'origine, avait été confondue par d'Archiac avec

le S. vicinalis, de l'Eocène supérieur de Biarritz. Ainsi que

nous l'avons constaté, dès 1863, dans nos Echinides fossiles des

Pyrénées, le S. vicinalis se distingue nettement de

l'espèce qui nous occupe

|

|

Rapports et différences.

- Cette espèce, dans l'origine, avait été confondue par d'Archiac avec

le S. vicinalis, de l'Eocène supérieur de Biarritz. Ainsi que

nous l'avons constaté, dès 1863, dans nos Echinides fossiles des

Pyrénées, le S. vicinalis se distingue nettement de

l'espèce qui nous occupe par sa forme moins ovale et plus dilatée en

avant, par sa face supérieure plus rapidement déclive, par son sillon

antérieur plus large et plus profond, par ses aires ambulacraires

antérieures plus flexueuses. Le S. Archiaci se rapproche

davantage des individus de grande taille du S. Des Moulinsi ;

cette dernière espèce, cependant, s'en éloigne d'une manière

très positive par son sommet ambulacraire moins excentrique en

arrière, par son sillon antérieur plus large, plus profond, moins

saillant sur les bords, entamant plus fortement l'ambitus et se

prolongeant jusqu'au péristome, par sa face postérieure tronquée plus

verticalement. Notre espèce offre également quelques rapports avec le

S. acuminatus, de l'Eocène de Belgique ; elle en diffère par sa

forme plus ovoïde, par son sommet plus excentrique en arrière, par son

sillon antérieur plus ou moins large, plus atténué vers l'ambitus, par

ses aires ambulacraires paires antérieures plus étroites, par sa face

postérieure plus acuminée, plus rentrante, tronquée moins

verticalement. Les exemplaires du Vicentin, figurés par M. de Loriol

et plus tard par M. Bittner, paraissent bien appartenir à cette même

espèce.

Localité. - Saint-Palais

(Charente-Inférieure). Assez rare. Eocène moyen.

Muséum de Paris (coll. d'Orbigny) ; coll. Hébert, Ducrocq, Croizier,

Degrange-Touzin, ma collection.

Localités autres que la France.

- Blangg (Schwitz) ; Gran Croce di Giovani Ilarione (Vicentin).

Eocène.

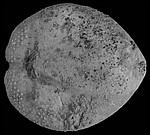

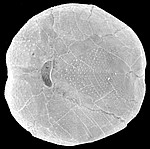

Explications des figures.

- Pl. 83, fig. 1, S. Archiaci, de ma collection, vu de côté ;

fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, face

antérieure ; fig. 5, autre exemplaire, de la collection d'Orbigny,

variété plus dilatée, vu de côté ; fig. 6, face supérieure ; fig. 7,

face postérieure. - Pl. 84, fig. 1, exemplaire de grande taille, de la

collection de M. Degrange-Touzin, vu sur la face supérieure ; fig. 2,

aire ambulacraire impaire grossie.

Pl. 83 et 84 (extrait)

|

|

|

|

|

figuré, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Cotteau, 1887,

Paléontologie française - Terrain Tertiaire - Echinides éocènes,

t. 1, p.277 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

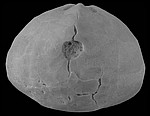

Schizaster

archiaci

Cotteau,1863 -

Lutétien, Italie, 36 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

armiger

Clarck,1915 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Clark |

|

The Mesozoic and

Cenozoic Echinodermata of the United States, p.152 |

|

|

|

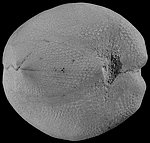

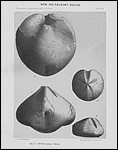

Schizaster armiger

Clark, n. sp.

Plate LXX,

figures 1a-d.

Determinative characters. - Test rather large, cordiform,

depressed upper surface slopes at first rapidly then more slowly from

anterior margin to apical system, beyond which an elevated sharp ridge

continues to the truncated posterior margin. Ambulacra in broad deep

furrows, the paired ambulacra in moderately sunken petals, the

anterolateral being about one and one-half times al long as the

posterolateral. Peripetalous and lateral fascioles distinct.

Dimensions. - Length 53 millimeters ; width 46 millimeters ;

height 22 millimeters.

Description. - This species has a test of moderately large

size, much depressed and clearly cordiform in marginal outline. The

upper surface slopes at first rapidly from a sharp anterior margin to

near the apical system when it becomes nearly flat for a short

distance. Beyond the apical system a sharp elevated ridge highest near

the middle point continuous on to the truncated posterior margin.

The ambulacra are broad, the single anterior ambulacrum being situated

in a deep broad groove that deeply indents the anterior margin. The

paired ambulacra have broad deep petals, the anterolateral being

somewhat over one and a half times as long as the posterolateral.

|

|

The interambulacra are more or less flat, slightly gibbous, the

posterior much elevated forming a sharp ridge. The surface is thickly

covered with small perforate tubercles. The peripetalous and lateral

fascioles are very distinct.

The peristome is near the anterior margin in a shallow depression. The

periproct is high on truncated posterior margin.

Locality. - Cocoa post office, Choctaw County, Ala.

Geologic horizon. - St. Stephens limestone (lower part), upper

Eocene.

Collection. - U.S.National Museum (141104).

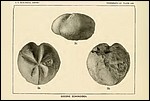

Pl. LXX

(extrait)

|

|

|

|

|

Holotype, conservé

au Smithsonian National Museum of Natural History |

|

figuré in

Clark in

Clark & Twitchell, 1855, Mesozoic and

Cenozoic Echinodermata of the United States, p.152 |

|

|

| Catalog Number: |

USNM MO 141104 |

| Collection Name: |

Echinodermata Echinoidea Type |

| Scientific Name (As Filed): |

Schizaster (Paraster) armiger

Clark in Clark & Twitchell |

| Type Status: |

Holotype |

| EZID: |

| |

http://n2t.net/ark:/65665/367cef851-ed96-471e-9fd5-d52fbe3e0e89 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

armiger

Clarck,1915 -

Eocène, Ocala limestone, Floride, 51 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster barcinensis

Lambert,1907 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Lambert, 1907 |

|

Description des

échinides fossiles de la province de Barcelone, p.118 |

|

|

|

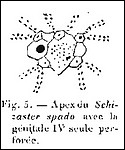

SCHIZASTER

BARCINENSIS Lambert

(Pl. VI, fig.

2, 3)

Schizaster

Scillae Almera (non Des Moulins) : Reconoc. pres. d. prim. Mediterr.

in el Panades, p.2, 8, 16 - 1897.

- -

Almera : B. S. G. F., (3), XXVI, p.817, 821 - 1898.

Espèce de moyenne taille (longueur 45mm., largeur 43, haut. 35)

renflée, presque subglobuleuse, acuminée en arrière et ayant son

sommet près et en arrière de l'apex, déclive en avant, à peu près

uniformément bombée en dessous. L'apex, dont les détails sont peu

distincts est médiocrement excentrique en arrière et paraît n'avoir

porté que deux pores génitaux. Le sillon se creuse en-dessus en une

large fosse allongé, à bords un peu surplombants, rétrécie aux

approches de l'ambitus, échancre sensiblement le bord et disparaît

presque avant d'atteindre le péristome qui est assez rapproché du

bord. Les ambulacres pairs sont relativement courts, très inégaux,

assez larges, peu divergents, arrondis à leur extrémité, très rétrécis

et comme atrophiés au voisinage de l'apex et c'est seulement à une

petite distance de ce dernier qu'ils s'élargissent en pétales et se

creusent assez profondément. Le fasciole péripétale bien distinct,

très coudé, est en avant oblique au grand axe du test, et des

extrémités des ambulacres pairs gagne presque directement le sillon

antérieur au point où il se rétrécit.

Cette espèce est évidemment voisine du Sch. eurynotus ; elle

s'en distingue cependant par sa forme plus courte et plus renflée,

moins rétrécie en arrière, par son sillon plus large, mais moins

excavé en-dessus, par ses ambulacres pairs plus courts, plus larges et

plus divergents, par son fasciole oblique et non transverse en avant. |

|

Le Sch. Karreri Laube, à peu près de même taille, est moins

renflé, moins acuminé en arrière ; il a son apex plus excentrique :

ses ambulacres pairs sont plutôt effilés qu'arrondis à leur extrémité

et les antérieurs sont encore plus larges. Le Sch. barcinensis

ne saurait en résumé être confondu avec aucune des espèces miocènes

jusqu'ici figurées.

Localité. - Burdigalien supérieur de Monjos, station de

Calafell, St vincent de Bara. - Collection J. Almera.

Pl. VI

(extrait)

|

|

|

|

|

syntype, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Lambert, 1907, Description des

échinides fossiles de la province de Barcelone, p.118 |

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster barcinensis

Lambert,1907 -

Burdigalien, Barcelone, Espagne, 50 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

calceolus

Lambert,1907 |

|

|

|

|

|

description de

l'espèce par Lambert |

|

Description des

échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, 1907, p.69 |

|

|

|

Schizaster calceolus

Lambert, 1907

(Pl. V,

fig. 8).

synonymie

1907. Schizaster

calceolus, Lambert, description des Echin. foss. de la prov. de

Barcelone, fasc. 2, Echin. des terr. miocènes, p.118.

Longueur : 52mm, larg. 47mm, haut. 30mm.

Test polygonal, ovalaire, à peu près également rétréci en avant et en

arrière, acuminé de ce côté, déclive en avant et face inférieure

plane.

Apex subcentral, à deux pores génitaux. Sillon antérieur large et très

profond, au point de donner au test un aspect calcéolé particulier ;

ce sillon entame très profondément l'ambitus et disparaît en dessous

avant d'atteindre le péristome.

Les pores de l'ambulacre impair sont sur les bords du sillon que

recouvre un peu l'interambulacre, réduit entre les ambulacres

antérieurs pairs à une crête étroite et surplombante. Amaulacres

pairs, courts, profonds, inégaux, les antérieurs peu divergents, les

postérieurs très réduits.

Péristome assez éloigné du bord, à labrum peu saillant. Périprocte

postérieur, ovale, assez élevé, dominant un area distinct.

|

|

Tubercules très petits et serrés ; un peu plus développés en dessous.

Fasciole circonscrivant de très près les pétales, mais passant en

avant obliquement et directement de l'extrémité des pétales antérieurs

pairs au bord du sillon, qu'il traverse, sans en suivre la crête et

sans former le coude caractéristique du S. eurynotus.

En raison de son apex subcentral, de son énorme sillon et de ses

courts ambulacres cette espèce ne me paraît pouvoir être confondue

avec aucune autre.

Localités : Grès de la

tranchée de Bonorva ; étage Langhien - Monte Alvu ; étage Helvétien.

Pl. V

(extrait)

|

|

|

|

| |

Schizaster

calceolus

Lambert,1907 -

Helvétien, Thiesi, Sardaigne, 77 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

calceolus

Lambert,1907 -

Burdigalien, Sardaigne, 53 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

cavernosus

Pomel,1887 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Pomel |

|

Description des

animaux fossiles de l'Algérie, 2ème fascicule, 2ème livraison, 1887, p.76. |

|

|

|

schizaster cavernosus

A. Pl. XXV, fig. 6-8.

Longueur, 0m072

; largeur, 0m068 ; hauteur, 0m040.

- 0 039

- 0 036

- 0 023.

Grand oursin à pourtour presque en losange, longuement atténué en

avant et largement échancré, plus brièvement atténué à l'arrière et un

peu tronqué ; à la face supérieure brièvement retombante en arrière et

déclive en avant dans tout le reste de son étendue, médiocrement

épaisse à l'arrière, amincie à l'avant, la plus grande largeur étant à

la hauteur de l'apex et la plus grande hauteur à un centimètre de

l'extrémité postérieure, disposée en rostre peu saillant.

Apex un peu déprimé, à deux pores génitaux, excentrique en arrière

(3/5). Ambulacre antérieur formé de paires de pores serrées, en série

unique le long du pli des assules ambulacraires ; les pores sont

petits, séparés par un granule et il en part une strie qui remonte

jusqu'à la suture interambulacraire et paraît même se poursuivre sur

le fond du sillon. Celui-ci est très ample, très profond dès son

origine, un peu resserré vers l'avant qu'il échancre fortement et

au-dessous duquel il se prolonge en gouttière jusqu'à la bouche. Ses

parois verticales sont creusées en surplomb, formées dans la moitié

supérieure par une assez large bande de l'interambulacre rentrante

sous la marge, presque lisse et costulée sur les sutures. Ce sillon a

0,012 de large et autant de profondeur à une faible distance de son

origine.

Pétales fortement coudés assez loin de leur naissanc, puis presque

droits, courts, serrés contre le sillon impair, beaucoup moins creusés

que lui, divergeant entr'eux de 33° ; les postérieurs à fossette

ovale, n'ayant guère plus

|

|

du 1/3 de la

longueur des antérieurs. Fasciole péripétale serrant de près les

pétales, allant croiser le sillon impair près du bord.

Interambulacres antérieurs très étroits, saillants, en côte obtusément

carénée entre les sillons ; les latéraux assez longuement contractés

et peu gibbeux au sommet ; l'impair assez épais, caréné en toit, puis

obtusément à sa partie postérieure retombante.

Péristome assez éloigné du bord, en croissant à lèvre brisée,

faiblement déprimé au pourtour. Périprocte au sommet de la face

postérieure, sous un faible rostre (dans un jeune il est à fleur)

au-dessus d'une aréa mal conservée. Plastron un peu convexe, ample,

lancéolé angulairement, rétréci en arrière vers les 2/5 ; talon un peu

arrondi et pulviné et un peu proéminent en arrière. Fasciole

latéro-sous-anal mal conservé, naissant vers le milieu des pétales

antérieurs.

On arrivera peut-être à reconnaître que ce Schizaster n'est

qu'une monstruosité du S. barbarus, analogue à celle signalée

pour le S. saheliensis sous le nom de dilatatus. Une

simple comparaison des figures suffira du reste pour ne laisser aucun

doute sur la convenance de les distinguer au moins provisoirement.

Terrain helvétien : Envion d'Orléansville; Djebel Garibou.

|

|

|

|

| |

Schizaster

cavernosus

Pomel,1887 -

Miocène, Murcia, Espagne, 61 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster decipiens

Lambert,1908 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Lambert |

|

Description des

échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, 1908, p.74 |

|

|

|

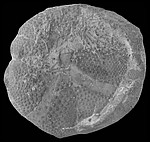

Schizaster decipiens

Lambert.

(Pl. VI,

fig. 6, 7).

Test de moyenne taille, mesurant 37mrn de longueur sur 34 de largeur

et 24 de hauteur, subcordiforme, arrondi et légèrement échancré en

avant, un peu rétréci et subtronqué en arrière. Sillon antérieur

large, profond en dessus, rétréci et atténué à l'ambitus ; carène

postérieure assez sensible ; apex excentrique en arrière; pétales

pairs peu divergents, les antérieurs flexueux, peu longs mais assez

larges, les postérieurs très courts. Face inférieure à peine convexe,

avec péristome très excentrique en avant. Fasciole péripétale

paraissant assez liirge, faiblement coudé en avant, d'ailleurs peu

distinct.

Cette espèce, représentée seulement par trois individus assez

défectueux, avait été rapportée par Cotteau à. son S. Scillae,

c'est-à-dire au S. eurynotus ; mais il n'est pas possible de

maintenir cette détermination, car malgré un sillon antérieur assez

large et une carène assez saillante, le S. decipiens diffère

nettement de l'espèce provençale par sa taille moindre et son sillon

antérieur plus atténué, presque nul à l'ambitus; il est aussi plus

large en arrière et son apex est beaucoup moins excentrique. Ce

Schizaster se rapprocherait plutôt des S. barcinensis et

S. Parkinsoni, mais ce dernier plus grand, plus rétréci en avant,

a ses interambnlacres plus saillants en dessus, son sillon plus

profond à l'ambitus, son fasciole plus

|

|

développé.

Quant au S. barcinensis, il est plus large, son apex est plus

central, ses ambulacres postérieurs sont relativement plus longs et

son sillon échancre davantage l'ambitus.

localité. Calcaire

marneux de Cuccuruddu (Thiesi); étage Helvétien.

planche VI

(extrait)

|

|

|

|

| |

Schizaster decipiens

Lambert,1908 -

Lutétien, Italie, 44 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

depressum -

Lutétien, Italie, 44 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

desori Wright,1855 |

|

|

|

|

|

description de

l'espèce par Lambert |

|

Description des

échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, 1907, p.70 |

|

|

|

Schizaster Desori

Wright, 1855.

(Pl. V,

fig. 5).

Si l'on peut se faire une idée assez exacte de cette espèce d'après

les figures données, d'abord par Wright en 1855 (Foss. Echinod. of

Malta, pl. VI, fig. 3), puis par Manzoni en 1880 (Echin. coll. di

Bologna, taf.

III, fig. 29, 30), sa synonymie reste très incertaine en ce qui

concerne les citations sans figure données par les auteurs.

Cotteau n'en a signalé en Sardaigne que quelques individus douteux,

dont le moins mal conservé de l'Helvétien du Cap Sant'Elia, par sa

forme rétrécie en arrière, son sillon échancrant très peu l'ambitus,

son apex faiblement excentrique en arrière et ses ambulacres pairs

étroits, peu divergents, paraît en effet très voisin de l'espèce sans

que l'on puisse affirmer son identité.

Mais les individus les moins rares et les plus typiques proviennent

des marnes micacées du Langhien, où ils sont surtout fréquents à

l'état de moules.

Espèce de moyenne taille, mesurant 50mm de longueur, sur 48mm

de largeur et 31mm de hauteur, assez renflée, un peu

rétrécie et très acuminée en arrière, arrondie et à peine sinueuse en

avant. Sillon antérieur étroit, canaliforme en dessus, mais

s'atténuant beaucoup vers l'ambitus. Apex excentrique en arrière, avec

seulement deux pores génitaux. Ambulacres pairs inégaux, peu

divergents, les antérieurs étroits, flexueux, les postérieurs

relativement assez longs. Fasciole circonscrivant latéralement de très

près les pétales ; le latéral bien distinct, presque droit sur les

flancs, s'y tient assez haut, puis s'infléchit en U à la face

postérieure.

Je rapporte encore au S. Desori certains moules qui, malgré

leur compression, présentent bien les caractères de l'espèce ; mais il

faut pour leur détermination tenir largement compte des déformations

qu'ils ont subi.

|

|

Malgré la forme de son sillon et sa physionomie générale le S.

Desori paraît bien n'avoir que deux pores génitaux à l'apex. Il

n'appartient donc pas comme je le croyais et comme je l'ai dit dans ma

Description des Echinides fossiles de la province de Barcelone (fasc.

2, p. 113) à la section des Schizaster typiques ; et il serait

à reporter dans une section particulière, si toutefois ce caractère a

bien la valeur que l'on a voulu lui attribuer. Mais il semble que les

formes éocéniques à quatre pores en aient en quelque sorte

individuellement perdu deux vers le Miocène, sans que l'ensemble de

leurs caractères se soient d'ailleurs sensiblement modifié.

On trouve dans les calcaires marneux du Stampien de Cameseda (Ales)

une forme très voisine du S. Desori, mais dont le sillon paraît

encore plus atténué. Elle n'est malheureusement représentée que par

quelques rares individus en mauvais état et il ne m'est pas possible

de me prononcer d'une façon certaine sur l'exactitude de ce

rapprochement.

Localités : Marnes

Langhiennes de la tranchée de Bonorva (Sassari) et de Biugia Targesi (Fangario).

D'après un fragment de Fontanaccia l'espèce serait apparue dès

l'Aquitanien ; elle remonte d'après Cotteau jusque dans l'Helvétien du

Cap Sant' Elia. A Malte, elle est d'après Wright caractéristique de

son assise N° 4, c'est-à-dire du Langhien.

Pl. V

(extrait)

|

|

|

|

| |

Schizaster

desori Wright,1855 -

Middle Globigerina

Limestone, Miocène, Forna Point, Ile de Malte, 20 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

desori Wright,1855 - Upper Globigerina

Limestone, phosphorite conglomerate bed, Miocène, Ile de Malte, 20 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

eurynotus Sismonda,1842 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Sismonda |

|

Monografia degli

Echinidi fossili del Piedmonte, 1842, p.31 |

|

|

|

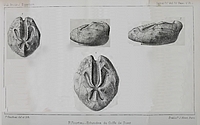

schyzaster eurynotus

Ag. tab. 2. fig. 2-3.

Schyzaster

ambitu ovato-cordato, postice elatus, productus, acute carinatus ;

ambulacris profunde impressis, posterioribus brevissimis, anticis

paribus longioribus et flexuosis, impari simplici, cunctis zonula

circumdatis, poris coniugatis ; canali antero patulo, valde excavato ;

ano ovato, fere sub carina dorsali ; ore prope marginem, labiato ;

basi subpulvinata.

|

Echinus ..... cordiformis ; lacuna media multum incavata,

longitudinali ; duabus lateralibus minoribus ; duabus aliis

minimis, fere marginalibus, gibba media extante prope anum

marginalem Bord.

Catal raisonn. p. 691. n. 28.

Spatangus globosus ?

Risso Europ. mérid.

t. 5. p. 281 n. 36.3

Schyzaster Eurynotus

Ag. Catal. syst.

ectyp. echin. foss. p. 2. - E. Sism. Monogr. echin. piem. p. 22. |

Lo Schyzaster Eurynotus si è una della più belle specie del suo

genere, e suol presental degli individui di piuttosto grossa tablia.

Forma un guscio ovale, cuoriforme, posteriormente bibboso, e terminato

in una cresta acutamente carenata ; sul dinnanzi è depresso, più

sottile, ed ampiamente e profondamente solcato dal canale bocco-dorsale,

in cui sta annidato l'ambulacro impari, fatto da pori semplici. Gli

ambulacri pari son pur essi impressi in altrettante lacune scavate sul

dorso del disco, differiscono in lunghezza essendo brevissimi i

posteriori, e lunghi ed arcuati gli anteriori, convergono al di là del

centro, e formano une stella circoscritta da une zona, o filetto

liscio ed impresso. Fori ambulacrali coniugati, ano ovale, scolpito

quasi al dissotto della cresta dorsale, bocca vicina al margine

anteriore, labiata, base un po' convessa, granulosa assai pei

tubercoli spiniferi quivi più numerosi, e più sviluppati.

|

|

Indotto in errore da un individuo schiacciato sui lati in modo a

mostrarsi posteriormente alquanto più acuto e carenato del solito,

citai questa specie nella Monograpfia degli Echinidi fossili del

Piemonte come propria del terreno mioceno del colle torinese ; un pi

severo esame, e'l paragone del fossile terziario col vero S.

Eurynotus della creta mi paleso la differenza, e mi fece vedere

che esso non è che un individuo mal conservato dello Schyzaster

canaliferus ; giova del resto confessare, che queste due specie

hanno tra loro molta analogia, e se si eccettui la cresta dorsale, che

è pronunciatissima nello S. Eurynotys, per gli altri caratteri

è difficile il distinguerle.

Abita . . . . . Fossile nella creta di Biarritz (Ag.) ed a Nizza

marittima in un terreno cretaceo superiore.

Pl. 2

(extrait)

|

|

|

|

|

figuré, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Vautrin, 1933,

Les

échinides burdigaliens de la zone désertique syrienne, p.114 |

|

|

|

|

|

|

|

figuré, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Cottreau, 1913,

Les

échinides néogènes du Bassin méditerranéen, p.114 |

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

eurynotus Sismonda,1842

-

Burdigalien inférieur, Lybie, 85 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster excavatus

Martin in

Jeannet & Martin,1937 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Martin in Jeannet & Martin,1937 |

|

Ueber Neozoische

Echinoidea aus dem Niederlandisch indischen Archipel, p.[292] |

|

|

|

Schizaster

excavatus

nov. spec. (R. Martin).

1. Schizaster cf.

canaliferus, v. Staff

u. Reck 1911, p.44 ;

Mittelpliozän ; Java, Trinil.

1, 2. Aus dem

Mittel pliozän der Umgegend von Trinil liegen mir zwei Exemplare einer

neuen Schizaster-Art vor. Das cine stammt aus der Sammlung dos

Berliner Museums (Abb. 62), das andere aus derjenigen des Mijnwezen

(B1. 93 B, 248; N. von Ngawi). Die Sehale ist länglieh und äusserst

flach ; die Maasse sind 47 X 36 X 24 mm, bezw. ± 56 X 45 X 30 mm. Das

vordere Ambulakrum ist sehr tief und breit, in der Mitte des Gehäuses,

gegen aussen hin etwas schmäler und untiefer werdend, also wie bei

S. progoensis. Auch die Form und Länge der seitliehen Ambulakren

sind wie hei dieser Art. Der Apex liegt weit nach hinten verschoben

und enthält wenigstens zwei Genitalporen. Die flache Oberseite der

Schale steigt von da an flach weiter, also ohne merklichen Kiel

zwischen den hinteren Ambulakren, bis zum ganz hinten gelegenen

Vertex. Die flach abgestutzte Hinterseite trägt in der Mitte den Anus.

Das Plastron auf |

|

der Oralseite ist schmal und

schwach gewölbt ; beiderseits gehen die Seiten schräg nach oben und

treffen an dem Ambitus scharfwinklig mit der Apikaiseite zusammen.

Peristom klein, dicht bei dem Einschnitt des unpaaren Ambulakrums

Fig. 62a,b

|

|

|

|

| |

Schizaster excavatus Martin

in Jeannet &

Martin,1937 - Miocène, Solo River, Central Java, Indonésie, 56 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

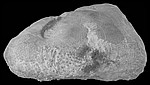

Schizaster

globulus Dames,1877 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Dames |

|

Die Echiniden der

vicentinischen und veronesischen Tertiaerablangerungen, 1877, p.57 |

|

|

|

S c h i z a

s t e r g l o b u l u s nov. sp.

Tafel IX, Fig.

5.

Schizaster Beloutschistanensis von Schauroth. Catalog p. 193 (ex

parte).

"

"

Laube. Vic. Ech. p. 31.

Länge 35 mm., Breite 31 mm., Höhe 26 mm.

Die kuglige, nussförmige Art besitzt einen fast regelmässig ovalen

Umriss, dessen grösste Breite mitten zwischen die hinteren

Interambulacralfelder fällt. Die Ränder sind bauchig aufgetrieben, die

Oberseite ist gleichmässig gewölbt, die Unterseite flach. Die grösste

Höhe liegt dicht vor dem Apex, der weit nach hinten gelegen ist. Von

ihm geht nach vorn eine im Anfang sehr tiefe, nahe dem Rande jedoch

nur noch schwache Ambulacralfurche aus, am Apex durch scharfe,

kammartig sich erhebende Theile der vorderen Interambulacralfelder

begrenzt. An den Seiten liegen die zerstreut stehenden Paare runder,

feiner Poren in kleinen Einsenkungen, bis sie bei Verflachung der

Furche vershwinden. Die vorderen paarigen Ambulacralfelder liegen in

tiefen, nach vorn scharf begrenzten, sehr schwach S-förmig

geschwungenen, mehr keulenförmigen Furchen. An den Seiten derselben

liegen 25 Paare schlitzförmiger Poren. Die Innenzone zwischen den

beiden Reihen eines Ambulacralfeldes erscheint schmal, glatt und

ausgehöhlt. Die vorderen paarigen Ambulacralfelder sind sehr kurz, die

tiefen Einsenkungen, in denen sie liegen, oval. Man zählt in jeder

Reihe 15-16 Porenpaare von der Form derer der vorderen paarigen

Ambulacren, aber viel gedrängter gestellt. Zwei Genitalöffnungen

lassen sich erkennen. Um die Ambulacralfelder hat zine ziemlich breite

Fasciole den gewöhnlichen Verlauf. Innerhalb derselben sind alle

Theile der Interambulacralfelder dicht mit Körnchen besetzt,

ausserhalb degagen nehmen dieselben an Grösse nach dem Rande zu, wo

sie ausserdem viel zerstreuter stehen. Hinter dem Ende der vorderen

Ambulacren zweigt sich eine viel schmälere Lateralsubanalfasciole ab,

die steil nach unten verläuft und so tief unter das Periproct reicht,

dass sie fast den unteren Rand berührt. Auf der Unterseite liegt das

deutlich gelippte Peristom nahe dem Rande. Das Plastrum, mit den

gewöhnlichen Körnchenreihen bedeckt, ist gerundet dreiseitig, von

schmalen Mundstrassen eingefasst. Das runde, ziemlich grosse Periproct

liegt auf der steilen Hinterseite nahe dem oberen Rande. |

|

Es ist diese Art, welche v. Schauroth und Laube mit Schizaster

Beloutschistanensis verwechselt haben. Allerdings stehen sich

Beide nahe, aber schon die vorn tiefe, breite, mit steilen Rändern

versehene Ambulacralfurche unterscheidet sie genügend. Dieselbe ist

bei Schizaster Beloutschistanensis d'Archiac viel schmäler und

seichter. Ferner sind die vorderen paarigen Ambulacren bei letzterer

mehr S-förmig gebogen, bei unserer Art mehr keulenförmig, und

endlich ist die Hiterseite bei ersterer höher als hier.

Ein Exemplar von Ciuppio, ein zweites von San Giovenni Ilarione und

ein drittes von Montecchia mit Porocidaris serrata (Meneguzzo's

ausführliche Etiquette lautet : Mte. Zugiello presso la casa Gambojin

o Vitivinario di Montecchia).

Pl. IX

(extrait)

|

|

|

|

| |

Schizaster

globulus Dames,1877 -

Lutétien, Italie, 41 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

globulus Dames,1877 -

Lutétien, Arzignano, Italie, 33 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster cf.

lucidus Laube,1868 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Laube |

|

Ein Beitrag zur

Kenntnis der Echinodermen des vicentinischen Tertiärgebietes, 1868, p.32 |

|

|

|

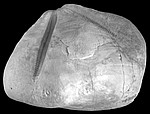

Schizaster

lucidus

Laube.

Tab. VI, Fig.

1.

Der Körper ist fast kreisförmig, wenig länger als breit, sehr hoch,

nach vorn in einen schönen gleichmässigen Bogen abfallend ; die Basis

ist flach, die unpaarige Stirnfurche ist schmal, tief eingeschnitten,

bis an den Mund verlängert, die vorderen paarigen Ambulacren sind

ziemlich lang, schwach, keulenförmig nach Aussen gekrümmt, sehr tief,

die hinteren sind bedeutend verkürzt, etwa ein halbmal so lang wie die

vorderen ; die Poren sind gross, liegen in tiefen Furchen, und die

Paare sind von einander durch breite Wulste getrennt. Der Scheitel

liegt excentrisch etwa unter der Mitte gegen hinten ; er zeigt fünf

deutliche Oviducalöffnungen, von denen die der unpaarigen Furche

opponierte die kleinste, die zwischen den vorderen und hinteren

Ambulacren gelegenen die grössten sind. Die Peripetal-Fasceiole legt

sich dicht an die Spitzen der Petalen an und steigt in der Stirnfurche

in einem zierlichen Bogen auf. Die Subanal-Fasciole verläuft ziemlich

hoch über dem Rande und steigt tief unter das Periproct hinunter. Der

Mund ist schmal, die Mundstrassen eng, im Anfange mit einzelnen

Tastporen besetzt. Die Platte ist eiförmig, mit regelmässigen Reihen

sich nach dem Munde hin vergrössernder Warzen. Die übrigen Theile der

Basis sind nicht dicht mit grossen umhoften Schachelwarzen bedeckt,

zwischen denen man eine feine Granulation wahrnimmt, welche die

vorhergehende einfasst, wodurch diese Partie der Schale ein äusserst

zierliches Aussehen erhält. Das Periproct liegt hoch über dem unteren

Rande und auf einer ausgehöhlten Interseite, und ist von einem

stumpfen Kiel überragt.

|

|

Die Art unterscheidet sich durch ihren kreisähnlichen Umbang,

die schmale tiefe Stirnfurche, das Verhältniss der Ambulacren und die

hohy Form wesentlich von allen bisher bekannt gewordenen Arten dieser

Gattung.

Ein Exemplar vom Schurfe Lione bei Zovencedo ; mehrere andere aus Val

Scaranto mit Ostrea Martinsii.

Länge 52 Millim., Breite 52 Millim., Höhe 33 Millim., Länge der

vorderen Petalen 20 Millim., Länge der hinteren 9 Millim.

Pl. VI

(extrait)

|

|

|

|

| |

Schizaster cf.

lucidus Laube,1868 -

Lutétien, Italie, 43 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

melitensis Stefanini,1908 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Stefanini, 1908 |

|

Echinidi mioceni di

Malta essistenti nel museo di geologia di Firenze, p.479 |

|

|

|

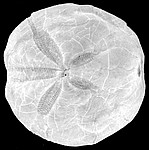

18. Schizaster

melitensis n. sp.

(Tav. XVII, fig.

14).

Guscio di piccole dimensioni, alquanto tumido, leggermente sinuoso in

avanti, con apice subcentrale.

Zone ambulacrali petaloidee, ambulacro impari diverso dagli altri,

decorrente in un solco più profondo, che va molto attenuandosi e

restringendosi verso l'ambito, e costituito da linee porifere diritte,

a pori radi, posti dentro doccie escavate nelle pareti laterali del

solco. Petali pari escavati, con zone porifere larghe e zigopori

radetti. Gli ambulacri anteriori sono flessuosi, mediocremente

divergenti, attondati all'estremità, circa il doppio, in lunghezza,

dei posteriori, che sono piriformi.

Zone interambulacrali tumidette, presso l'apice rilevate in forma di

coste.

Apparato apicale tetrabasale etmolisiano, apparentemente con quattro

pori genitali.

Tubercoli con scrobicola rialzata in forma di zoccoletto ovale e

mamellone eccentrico : finissimi nella faccia superiore, più grandi e

più radi assai sui margini e sulla faccia inferiore. Fasciola

peripetala ampia, ben visibile, molto sinuosa, e strettamente accosta

agli ambulacri. Poco dietro ai petali anteriori se ne stacca une

fasciola latero-sottoanale quasi rettilinea. Le placche sono convesse

nella loro parte centrale e come ombilicate.

La specie descritta dal Lambert come S. angustistella dei piani

inferiori del miocene sardo si riconosce per i petali più stretti, il

solco anteriore non ristretto verso il margine, gli ambulacri

anteriori pari piuttosto piegati in avanti che flessuosi, meno

divergenti, ecc. La specie che egli interpetra come S. sardiniensis

Cott. ha, in confronto della figura-tipo, un guscio assai più depresso

: cio non puo essere dovuto a semplice variabilita individuale, avendo

constatato sopra oltre venti esemplari sardi une notevole costanza in

questo carattere ; ma

|

|

puo

dimendere da un accidentale schiacciamento subito dall'esemplare

figurato dal Lambert. Comunque anche da esso si differenzia la nostra

speie per i petali anteriori flessuosi e aperti un poco in fuori

all'estremità, pel solco più stretto, dilatato verso il mezzo, e

uniformemente ristretto verso l'apice e verso il margine, ecc.

L'esemplare unico che è tipo di questa specie si trovava insieme ad

altri di Malta, ma senza cartellino speciale di provenienza. La roccia

nella quale è fossilizzato - un calcare un poco terroso, piuttosto

tenero, giallastro - è del totto simile a quello che si trova aderente

a certi esemplari di S. Parkinsoni, provenienti da Malta e

quasi certamente dal Globigerina Limestone. La specie è

rappresentata anche nelle arenarie ser entinose dell'Emilia (miocene

medio).

Pl. XVII

(extrait)

|

|

|

|

| |

Schizaster

melitensis Stefanini,1908

- Middle Globigerina Limestone, Gozo, Malte, 38 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster montserratensis

Lambert,1899 |

|

|

|

|

|

description de

l'espèce par Lambert, 1908 |

|

Description des échinides

fossiles de la province de Barcelone, p.42 |

|

|

|

SCHIZASTER

MONTSERRATENSIS Lambert.

Pl. III, fig. 4 à 7.

Syn. Schizaster

montserratensis Lambert in Almera : Bull. S. G d F., 3e,

Sér., t. XXVI, p. 703. 1899.

Grande espèce (long. 160 mill., larg. 58, haut. 45), presque

subglobuleuse ; face. supérieure très renflée, hémisphérique, ayant sa

plus grande hauteur entre le périprocte et l'apex, légèrement déclive

en avant ; sillon antérieur profond en dessus, bordé de crêtes

saillantes, très atténué à l'ambi tus et disparaissant tout à fait en

dessous ; carène postérieure obtuse, s'abaissant à son extrémité vers

le périprocte. Pace inférieure subconvexe; face postérieure

obliquement tronquée, large, mais mal circonscrite. Péristome à fleur

du test, bien développé, semilunaire, éloigné du bord. périprocte peu

élevé, ovale, au sommet d'un large aréa et aux deux tiers de la face

postérieure. Apex central à quatre pores génitaux, les antérieurs très

petits et la plaque criblée s'étendant en arrière.

Ambulacre impair, droit, étroit, profond ; ambulacres pairs très

inégaux, relativement étroits, excavés, les antérieurs flexueux, à

porcs placés sur les flancs des sillons, conjugués, sauf les derniers,

vers l'apex, et zones interporifères Les ambulacres postérieurs sont

courts, moins profondément excavés, et ont leurs zones interporifères

plus étroites. Aires interambulacraires composées de liantes plaques,

présentant sur les flancs des convexités qui occasionnent des séries

de deux à trois protubérances noduleuses ; prés de l'apex ces aires

forment des crêtes saillantes, étroites, qui surplombent l'appareil

apical. Le plastron, qui se termine par une saillie centrale en forme

de talon, est relativement court et large, couvert de tubercules

scrobiculés peu développés, mais en séries obliques régulières.

Tubercules un peu plus gros en avant du péristome, diminuant assez

vite de volume en dessus, où ils se serrent et forment dans chaque

interambulacre des séries obliques au voisinage du fasciole, péripétal.

Ce dernier, très irrégulier et fortement coudé, enserre en arrière de

prés les pétales et ne s'éloigne un peu des ambulacres antérieurs

pairs qu'au point où se détache le fasciole latéral ; il s'élargit

ensuite pour traverser ces ambulacres ; puis gagne, en se

rétrécissant, la crête qui borde le sillon antérieur, au milieu de sa

longueur, et borde cette crête avant de se couder pour franchir le

sillon. Le fasciole latéral très étroit, visible seulement sur les

individus bien conservés, longe horizontalement les flancs jusqu'aux

aires ambulacraires postérieures, puis s'infléchit pour passer

sensiblement au-dessous du périprocte. |

|

Cette belle espèce, dont j'ai plus de quinze individus sous les yeux,

depuis la taille de 3o millimètres jusqu'à celle de 62, ne varie pas

clans ses caractères, elle est malheureusement trop souvent déformée

en raison du peu d'épaisseur de son test.

On ne saurait confondre le S. montserratensis avec aucun de ses

congénères. Le S. africanus de Loriol, plus petit, est moins

suhglobuleux, plus acuminé et subrostré en arrière. Il en est de même

des grandes espèces miocènes comme S. eurynotus et S. Peroni.

S. lucidus Laube, du Vicentin, est plutôt hémisphérique, plus

large, moins renflé, et a son sillon antérieur plus étroit ; S.

princeps Bittner, de taille encore plus forte, est plus carré,

bien moins renflé, a son apex plus excentrique en arrière et ses

ambulacres postérieurs beaucoup plus longs. S. Gaudryi de

Loriol, de l'Éocène d'Égypte, a peut-être plus de rapports avec notre

espèce, mais il s'en distingue par sa forme plus déprimée, subrostrée

en arrière, ses ambulacres moins profonds, les postérieurs plus longs,

etc. Une autre. forme voisine de l'Éocène d'Égypte est le S.

Santa-Mariai Gauthier, mais ce dernier a une forme plus allongée,

plus déclive en avant, un sillon antérieur échancrant davantage

]'ambitus, des ambulacres pairs plus larges et moins inégaux, un

péristome plus excentrique en avant, un fasciole moins coudé en avant,

circonscrivant en arrière de moins près les pétales (t).

Localités. — Montserrat, surtout à La Calsine ; Bagès ; El

Serra.

Pl. III

(extrait)

|

|

|

|

| |

Schizaster montserratensis

Lambert,1899 -

Eocène, barcelone, Espagne, 46 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

ocalanus (Cooke,1942) |

|

|

|

|

|

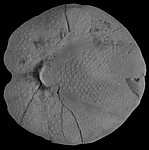

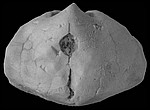

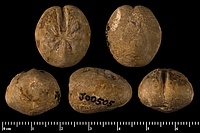

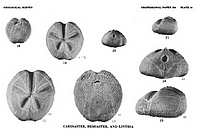

Schizaster (Linthia) ocalanus

Cooke,

n. sp.

Plate 5, figures 18-22

Test subglobular, cordate, the anterior depression

extending from the apical system to the peristome, the upper surface

more inflated than the lower. Apical system nearly central, with two

large genital pores, one between the ends of each lateral pair of

petals, and the madreporite extending behind them. Anterior ambulacral

area moderately sunken; pores of each pair separated by a high

granule. Petals nearly straight, sunken; anterior pair diverging at an

angle of approximately 120°, the posterior at an angle of

approximately 60°, anterior pair about twice as long as posterior;

open at the distal ends; poriferous zones about as wide as

interporiferous zones; pores conjugate. Peripetalous fasciole concave

between the lateral petals, convex elsewhere. Peristome far forward,

subtrigonal to subpentagonal, strongly lipped posteriorly, weakly

lobate anterolaterally. Periproct about as large as the peristome,

elliptical, higher than wide, high up on the flattened, sloping

posterior end. Surface covered with small tubercles.

Length of holotype, 21 mm.; width, 21mm.; height, 16

mm. Length of a paratype from station 14539, 33mm.; width, 32 mm.;

height, 27 mm.

Occurrence.-Florida:

Pit of the Ocala Limerock Company near Kendrick (holotype, station

13429, T. H. Hubbell, collector); pit of Cummer Lumber Company near

Kendrick, 4.8 miles nort of Ocala (station 12754a, C. W. Cooke

and T. P. Kirby, collectors); old MacDonald quarry 1 mile

|

|

north of Istachatta (figured

paratype, station 11112, C, W. Cooke and Stuart Mossom, collectors);

Oakhurst Lime Company, 2 1/2 miles southeast of Ocala (station 11749,

C. W. Cooke and Stuart Mossom, collectors); spoil bank of drainage

canal on U. S. 19, 5 miles south of Salem, Taylor County (station

14539, C. W. Cooke and W. D. Havens, collectors); quarry 6 miles

southeast of Crystal River (station 14141, W. C. Mansfield and C. W.

Mumm, collectors; Florida Geol. Survey, Frank Westendick, collector).

Geologic horizon.-Late Eocene, Ocala limestone.

Type.-U. S. Nat. Mus. 498990.

Remarks.-Schizaster (Linthia) ocalanus is

more globular than most American Linthias, and its periproct is

visible from above. Moreover, it has two instead of four genital

pores.

Planche 5

(extrait)

|

|

|

|

|

Holotype, conservé

au Smithsonian National Museum of Natural History |

|

figuré in

Cooke, 1942, Cenoizoic

irregular echinoids of eastern united states, p.42 |

|

|

| Catalog Number: |

USNM MO 498990 |

| Collection Name: |

Echinodermata Echinoidea Type |

| Scientific Name (As Filed): |

Schizaster (Brachybrissus)

ocalanus Cooke |

| Type Status: |

Holotype |

| EZID: |

http://n2t.net/ark:/65665/313b565d5-29f1-4ae6-b384-31fb51782aed |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

ocalanus (Cooke,1942) -

Eocène supérieur, Ocala limestone, Cté de Marion, Floride, 19 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

parkinsoni (Defrance,1835) |

|

|

|

|

|

description de

l'espèce par Desor |

|

Synopsis des échinides

fossiles, p.392 |

|

|

|

Parkinsoni Agass. Catal.

rais. p. 128.- Wright Foss. Echin. From Malta. Ann. and Magaz. Nat.

Hist. Vol. XV. p. 52. Tab. V. fig. 3. - Syn. Spatangus Parkinsoni

Defr. Dict. sc. nat. Tom. L. p. 96. - Spatangus lacunosus

Parkinson Org. Rem. III. Tab. III. fig. 12. - Schizaster Goldfussii

Agass. Catal. syst. p. 3. - Schizaster Raulini Agass. Catal.

rais. p. 128. - Grande

|

|

espèce fortement élargie en

avant. Sillon impair profond, comme dans le S. Scillae, mais

les pétales antérieurs sont beaucoup plus divergents et, ce qui mérite

surtout d'être signalé, le sommet ambulacraire est à peu près central,

au lieu d'être très excentrique. |

|

|

|

|

figuré, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Vautrin, 1933,

Les

échinides burdigaliens de la zone désertique syrienne, p.113 |

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

parkinsoni (Defrance,1835)

-

Burdigalien, Lybie, 41 mm |

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

parkinsoni (Defrance,1835)

-

Upper Globigerina lmst, Gozo, Malte, 35 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

rimosus Desor,1847 |

|

|

|

|

|

diagnose originale de

l'espèce par Desor |

|

Synopsis des échinides

fossiles, p.391 |

|

|

|

Rimosus

Desor Catal. rais. p. 128. - D'Arch. Foss. numm. Mém. Soc. géol. de

France, 2e Sér. Vol. III, p. 425, Tab. XI, fig. 5. - Espèce large,

renflée et très accuminée en arrière. Sommet ambulacraire très

excentrique. Sillon impair peu profond et droit. Pétales antérieurs de

moitié plus courts que le sillon impair, sensiblement divergents,

formant une ligne droite avec les pétales postérieurs.

T. 51 (Type de l'espèce).

|

|

Terrain nummulitique de Biarritz, Christian près Montfort, Laplante,

Nousse.

Coll. d'Archiac, Delbos.

|

|

|

|

|

description de

l'espèce par Cotteau |

|

Paléontologie

française, terrains Eocènes, tome I, page 335 |

|

|

|

N° 90. Schizaster

rimosus, Desor, 1847

Pl. 100 et

101.

T. 51. (Type de l'espèce.)

Espèce de taille assez grande, cordiforme, presque aussi large que

longue, arrondie et échancrée en avant, étroite et subacuminée en

arrière. Face supérieure renflée, déclive dans la région antérieure,

épaisse sur le bord, ayant sa plus grande hauteur au milieu de

l'espace compris entre le sommet et l'extrémité postérieure, munie,

dans l'aire interambulacraire impaire, d'une carène qui se prolonge en

se recourbant jusqu'au périprocte ; la plus grande largeur se trouve

un peu en avant du sommet ambulacraire. Face inférieure presque plane,

arrondie au pourtour, légèrement bombée sur l'aire interambulacraire

impaire, un peu déprimée autour du péristome. Face postérieure

tronquée, très acuminée, plus ou moins évidée au-dessous du

périprocte. Sommet ambulacraire subcentral, un peu rejeté en arrière.

Sillon antérieur long, étroit, fortement excavé, caréné sur les bords,

se rétrécissant un peu vers l'ambitus et se prolongeant, en

s'atténuant, jusqu'au péristome. Aire ambulacraire impaire plus ou

moins étroite, munie, de chaque côté, d'une rangée de petits pores

s'ouvrant à la base de l'excavation, écartés, séparés par un granule

saillant et disposés par paires obliques. De petites côtes granuleuses

et transverses s'intercalent entre chaque paire de pores et remontent

dans la paroi de l'excavation jusqu'au bord de l'aire ambulacraire.

Une seconde rangée de pores très petits paraît exister, dans certains

individus, très près de l'extrémité externe des plaques, mais elle est

à peine distincte et fait défaut dans la plupart de nos exemplaires ;

en tout cas elle disparaît bien avant d'arriver à l'ambitus. La série

externe descend plus bas et se prolonge à peu de distance du fasciole

; les derniers pores sont plus petits, et les paires plus espacées.

Dans notre exemplaire, la zone porifère externe comprend vingt-huit ou

vingt-neuf paires de pores. Le milieu de l'aire ambulacraire est garni

de granules serrés, très fins, mais cependant inégaux. Aires

ambulacraires paires étroites, excavée, inégales, les antérieures

beaucoup plus allongées que les autres, très flexueuses, un peu

rapprochées du sillon antérieur, tout en étant sensiblement

divergentes. Aires postérieures courtes, subflexueuses, peu écartées.

Zones porifères assez larges, placées en grande partie sur les parois

de l'excavation ambulacraire, formées de pores ovales, unis par un

sillon, disposés par paires transverses que sépare une petite côte

granuleuse, au nombre de trente et une environ dans les aires

ambulacraires antérieures d'un individu de taille moyenne, et de vingt

et une ou vingt-deux dans les aires ambulacraires postérieures de ce

même exemplaire. Aux approches du sommet, les pores deviennent très

petits, presque microscopiques. La différence entre les zones

porifères antérieures et postérieures, dans les aires ambulacraires

paires antérieures, est à peine sensible. Zone interporifère se

rétrécissant aux deux extrémités, vers le milieu à peu près de même

étendue que l'une des zones porifères. Tubercules fins, serrés,

homogènes sur toute la face supérieure, un peu plus gros vers les

bords du sillon antérieur, au sommet des aires interambulacraires et

surtout à la face inférieure. Aires interambulacraires saillantes et

comprimées autour du sommet. Péristome très excentrique en avant,

semi-circulaire, fortement labié, la lèvre bordée d'un petit bourrelet

très apparent. Périprocte longitudinal, acuminé à ses deux extrémités,

s'ouvrant sous la carène dorsale, au sommet d'une aréa évidée,

subtriangulaire et vaguement noduleuse. Appareil apical granuleux,

étroit, toujours comprimé, paraissant muni de quatre pores génitaux.

Fasciole péripétale sinueux suivant de près les aires ambulacraires,

s'élargissant à son extrémité, à peine anguleux en arrière, traversant

le sillon antérieur à une assez grande distance du bord. Fasciole

latéro-sous-anal se détachant du fasciole péripétal en arrière des

aires ambulacraires paires antérieures, à peu près au quart de leur

longueur, plus étroit, descendant obliquement et sans sinuosité sous

le périprocte.

Nous connaissons un grand nombre d'exemplaires de différents âges

appartenant au S. rimosus. Quelques-uns sont d'une admirable

conservation et nous ont permis d'étudier cette belle espèce dans tous

ses détails. Elle offre peu de variations : le sommet, légèrement

excentrique en arrière, se rapproche plus ou moins du centre ; la face

postérieure, toujours acuminée, est plus ou moins évidée au-dessous du

périprocte. Les aires ambulacraires paires postérieures varient dans

leur longueur ; dans certains exemplaires, elles comprennent vingt et

un ou vingt-deux pores et quelquefois vingt-cinq ou vingt-six. Chez

les individus jeunes, la forme paraît souvent plus allongée, la carène

dorsale plus saillante, plus acuminée et la face postérieure plus

évidée. Nous avons cru devoir retrancher de la synonymie le S.

rimosus, figuré par Schauroth ; il nous paraît différer

essentiellement de notre espèce par sa forme et surtout par la

|

|

longueur de

ses aires ambulacraires. Le Schizaster, que cet auteur a figuré

sous le nom de S. Newboldi (non d'Archiac), s'en rapproche bien

davantage. Les individus décrits et figurés par M. Dames, sous le nom

de rimosus, malgré l'excentricité plus prononcée de l'appareil

apical, malgré l'étroitesse singulière de leur sillon antérieur,

malgré leur face postérieure très profondément évidée, doivent se

rapprocher de cette espèce, et forment, si les figures sont exactes,

une variété très curieuse.

Hauteur, 33 millimètres ; diamètre antéro-postérieur 59 millimètres ;

diamètre transversal, 55 millimètres.

Individu de taille moins forte : hauteur, 27 millimètres ; diamètres

antéro-postérieur et diamètre transversal 45 millimètres.

Individu jeune : hauteur, 17 millimètres ; diamètre antéro-postérieur,

25 millimètres et demi ; diamètre transversal, 23 millimètres.

Rapports et différences.

- Le S. rimosus, bien qu'il se rencontre associé au S.

vicinalis et qu'il s'en rapproche par quelques-uns de ses

caractères, ne saurait lui être réuni. La nouvelle étude que nous

venons de faire des nombreux échantillons qui nous ont été communiqués

nous engage à maintenir les deux espèces : le S. rimosus

s'éloigne d'une manière positive et constante du S. vicinalis

par sa face supérieure plus épaisse en avant et moins fortement

déclive, par son sommet ambulacraire plus central, par son sillon

antérieur plus étroit, par ses aires ambulacraires paires postérieures

relativement un peu plus longues. Ces différences sont assurément

légères, mais elles se retrouvent chez les individus jeunes comme chez

les exemplaires les plus développés.

Localités. - Biarritz,

falaise du phare Saint-Martin (Basses-Pyrénées) ; coteau de Gayot,

Laplante, Montfort (Landes) ; Baigtz près Orthez (Basses-Pyrénées) ;

Vence (Var). Assez commun à Biarritz. Eocène supérieur.

Ce n'est pas sans quelque doute que nous réunissons au S. rimosus

les échantillons assez abondants qu'on rencontre dans les environs de

Montfort : leur taille est en général moins développée, leurs aires

ambulacraires moins profondes, leur sommet plus central ; la plupart

de ces exemplaires sont écrasés, déformés, et il est difficile de

reconnaître d'une manière positive leurs caractères spécifiques.

Collection Pellat, Ecole des mines de Paris ; coll. de la Sorbonne,

musée de Toulouse (Coll. Leymerie). Faculté des sciences de Nancy

(Coll. Delbos) ; Hébert, coll. Degrange-Touzin, Linder, comte de

Bouillé, Boreau, Gauthier, ma collection.

Localités autres que la France.

- Priabona, Granella, Val Rovina, Santa-Libera (Vicentin).

Explication des figures.

- Pl. 100, fig. 1, S. rimosus, de Biarritz, de la collection de

M. Pellat, vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face

inférieure ; fig. 4, périprocte ; fig. 5, portion de l'aire

ambulacraire impaire grossie ; fig. 6, tubercules de la face

inférieure grossis. - Pl. 101, fig. 1, variété élargie, de la

collection de M. Degrange-Touzin, vue de côté ; fig. 2, face

supérieure ; fig. 3, portion de l'aire ambulacraire antérieure grossie

; fig. 4, variété allongée, de Biarritz, de ma collection, vue sur la

face supérieure ; fig. 5, individu jeune de Biarritz, de la collection

de M. Degrange-Touzin, vu de côté ; fig. 6, face supérieure ; fig. 7,

autre individu jeune, de Biarritz, de la collection de M. Pellat, vu

de côté ; fig. 8, face supérieure.

Pl. 100 et 101 (extrait)

|

|

|

|

|

figuré, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Furon, 1941,

Géologie du plateau iranien (Perse - Afghanistan - Bélouchistan),

p.360 |

|

|

|

|

|

|

|

figuré, conservé

au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris

|

|

figuré in

Cahuzac & Roman, 1984,

Une

faune d'échinodermes mal connue : celle de l'éocène supérieur tardif du

Sud-Aquitain, p.714 |

|

|

|

|

|

|

|

figuré, conservé

au Musée d'Histoire Naturelle de Toulouse |

|

figuré in

Leymerie, 1881,

Description géologique et paléontologique des Pyrénées de la

Haute-Garonne accompagné d'une carte topographique & géologique et d'un

Atlas, p.818 |

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

rimosus Desor,1847

-

Lutétien, Landes, 31 mm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Schizaster

rousseli

Cotteau,1887 |

|

|

|

|

|

description de

l'espèce par Cotteau, 1887 |

|

Paléontologie

française, terrains éocènes, tome 1, p.284 |

|

|

|

N° 73 - Schizaster

rousseli, Cotteau, 1887

Pl. 85, fig.

4-7 et

pl. 86.

|

|

|

|

Espèce de taille assez forte, arrondie, rétrécie, fortement émarginée

en avant, étroite et acuminée en arrière. Face supérieure épaisse,

renflée, déclive dans la région antérieure, ayant sa plus grande

hauteur dans l'aire interambulacraire postérieure, qui est élevée,

saillante, sub-carénée et se recourbe en descendant vers le périprocte

. Face inférieure légèrement bombée, arrondie sur les bords, déprimée

en avant du péristome. Face postérieure acuminée, tronquée, un peu

évidée. Sommet ambulacraire subcentral. Sillon antérieur large, très

profond, anguleux et caréné sur les bords, plus étroit et un peu

resserré vers l'ambitus, s'atténuant en se rapprochant du péristome.

Aire ambulacraire impaire assez large, finement granuleuse, munie de

chaque côté d'une rangée de pores simples, très écartés, séparés par

un renflement granuliforme saillant, disposés par paires obliques

s'ouvrant dans de légères fossettes. Près de l'ambitus, les pores se

rapprochent et deviennent plus petits. Aires ambulacraires paires

profondément excavées, inégales, les antérieures très flexueuses, se

rapprochant du sillon antérieur, beaucoup plus longues que les aires

postérieures également flexueuses. Zones porifères bien développées,

composées de pores oblongs, égaux, disposés par paires transverses, au

nombre de trente ou trente et une dans les aires antérieures, de vingt

à vingt et une dans les aires postérieures. Aux approches du sommet,

les pores deviennent très petits, presque simples. Zone interporifère

étroite, apparente cependant et paraissant ouverte à l'extrémité.

Tubercules finement crénelés et perforés, petits, serrés, homogènes à

la face supérieure, augmentant de volume à la partie supérieure des

aires ambulacraires, sur les bords du sillon antérieur, et surtout à

la face inférieure. Aires interambulacraires très saillantes autour du

sommet. Péristome excentrique en avant, pourvu d'une lèvre très

prononcée. Périprocte longitudinal, acuminé en dessus et en dessous.

Appareil apical muni de quatre pores génitaux placés à peu près sur la